Este buscador realiza búsquedas sobre el texto íntegro de los Artículos, Poblamientos, Imágenes y Archivo de conocimientos, así como sobre los comentarios a los Artículos y Poblamientos.

Pulsa este icono si opinas que la información está fuera de lugar, no tiene rigor o es de nulo interés. Tu único clic no la borarrá, pero contribuirá a que la sabiduría del grupo pueda funcionar correctamente.

Lo que portan en las manos es uno de los atributos del rango de emperador. Al menos desde la época bajomedieval.

Es lo que se llama un "orbe con ecuador y semimeridiano". Y coronado con una cruz. Esta figura aparece también en lo alto de las coronas (obsérvense las coronas que hay sobre los escudos de España o Galicia por ejemplo)

La bola nos remite a una representación gráfica del mundo tal como se concebía en la Edad Media: el Orbis Terrarum:

Obsérvese la división del mundo en tres continentes y como la ubicación de las aguas dibuja precisamente las siglas OT de Orbis Terrarum.

Se convirtió así en uno de los atributos de cualquier emperador: la espada en una mano y en la otra el Orbe coronado con la Cruz:

Carlomagno, retratado por Durero:

Lo que sucede es que tengo mis dudas de que el orbe fuera empleado en épocas tan antiguas. Sospecho que es posterior, y que su representación debe considerarse un anacronismo de los artistas.

Copio-pego la lista que ya colgué en otro foro sobre este mismo tema al respecto de supuestos parecidos euskara-bereber.

La lista fue elaborada por Tovar, y se establece la comparación con dos dialectos bereberes:

Personalmente, la semejanza no se la veo por ningún lado.

Gracias por vuestros comentarios. Al respecto de lo que planteáis:

Brandan: es normal que la traducción no coincida, porque se trata de textos diferentes. En efecto, tú incluyes la traducción de El Viaje de San Brandán , en cambio, mi fragmento se corresponde con la Vida de San Brandán Esta última es un relato muy breve, consevado en un manuscrito en latín del siglo XIV, conservado en la Real Biblioteca de Bruselas. Varios autores la consideran como la única obra relativa al santo que no está salpicada de los componentes fantasiosos del Viaje.

Sobre el valor documental, estoy de acuerdo en que el contenido del Viaje es fantasioso, pero creo que la descripción de cómo se construía un barco de cuero sí resulta bastante realista. Y por su valor documental lo incluyo.

Sobre la selección artificial, de acuerdo. Pero al menos en lo que concierne a las especies animales (incluido el ganado, y no solo vacuno, sino también de cerda, por ejemplo) sí podemos decir que los ejemplares actuales son más grandes que los de la época de nuestros antepasados.

Sobre la ilustración es curioso cómo el miniaturista ignora el texto de la obra y representa un barco de madera de proa y popa altas. Se ve que el hombre nunca vio una embarcación de cuero en su vida.

Habis: pues tal vez no te falte razón. Quizás algún día los arqueólogos descubrirán restos de alguna embarcación de construcción compleja datada en el 4500 a. C., por ejemplo, y habrá que replantearse muchas cosas... pero el artículo lo he elaborado partiendo de la información de la que disponemos en el presente.

Y otra cosa más. En el caso de la navegación polinésica, sabemos cómo se hizo. Es decir, las embarcaciones empleadas fueron las canoas que aún podemos ver hoy en día. En este caso, la proeza no sólo se debió a los conocimientos de construcción naval, sino también al dominio de técnicas de orientación, aprovechamiento de corrientes, etc...

No olvidemos, de todos modos, que las embarcaciones que a nosotros nos parecen rudimentarias pueden ser más marineras de lo que parece (el caso de las canoas polinésicas). Sobre la navegación prehistórica de Cessair, yo lo considero un mito que difícilmente se puede identificar con una cultura arqueológica completa. De todos modos, una embarcacíón de cuero era perfectamente capaz de cruzar el canal de la Mancha (como señalo en el artículo, incluso de llegar a Islandia)

-Al respecto de los mascarones de proa: no tenemos indicios arqueológicos de su existencia. Es decir, no se ha encontrado ninguno. Sin embargo, tanto en Escandinavia, como en Bretaña, como en Galicia, se han hallado petroglifos (véase la foto del de Borna) que parecen indicar que algunas embarcaciones sí tendrían algún tipo de mascarón. En el caso escandinavo, hay algún petroglifo más tardío en el que sí se ve claramente que el mascarón tiene forma de cabeza de animal.

-Sobre la colonización de Australia, yo creo que la navegación paleolítica tuvo que hacerse en piraguas monóxilas, o directamente en balsas, uniendo troncos con cuerdas hechas con fibras vegetales. Creo que la embarcación de cuero supone más tiempo y desde luego, la necesidad de unos conocimientos de construcción naval, que supongo que el hombre aún no tendría.

-Sobre las barcas irlandesas, le voy a echar un vistazo al libro de Alonso Romero sobre la navegación de la Borna a ver qué cuenta sobre impermeabilizaciones y demás.

Por cierto, ahí os va una imagen. Es la portada de un cómic gallego. Como decía en el artículo, las embarcaciones de cuero (en este caso, con vela y mascarón) convertidas a nivel popular en paradigma de los barcos "celtas":

Sobre umiaks, grasas, y demás.

Precisamente, los umiak esquimales son impermeabilizados echando mano de sustancias grasas. Grasa de oso o de ballena las costuras. Y aceite de pescado o de foca las pieles.

En lo que se refiere al tema del curtido, un curioso detalle. En la cita de la Vida de San Brandán se habla de pieles curtidas con roble. Cuando Alonso Romero construyó la Borna en 1976, encontró una persona en las rías bajas que todavía curía la piel empleando el roble. La técnica consiste en ponerlas en remojo en aljibes llenos de agua en los que se vierte abundante cáscara de roble rallado. Al parecer, desprende un tipo de sustancia llamado tanino que es responsable del curtido en cuestión. Para que quede bien curtida, la piel debe permanecer en remojo durante unos 8 ó 9 meses.

El problema sobre lo que es y no es realmente el matriarcado es una cuestión bastante compleja. Varios rasgos que tú comentas son muy comunes a otras zonas del norte de España y creo que de algunas otras zonas también.

-Por ejemplo, en muchas zonas de Galicia, también se nombra a las personas por la madre... pero no de manera generalizada. Normalmente siempre hay "algo" que lo justifica: bien porque era viuda, bien porque el marido pertenecía a una "casa" que ya tenía, digamos, nombre propio. Normalmente, el echar mano de la mujer era una cuestión de lógica, a falta de otra referencia. No tanto una costumbre generalizada.

-Sobre el hecho de que la mujer trabajara la tierra, tú misma lo has dicho, porque el hombre se iba a trabajar fuera. Es decir, hacía falta traer más dinero a casa, y era el hombre el encargado de ello. Ante esa tesitura era normal que fuera la mujer la que quedara al cargo de la casa y la hacienda. En mi opinión, en una sociedad "matriarcal" en sentido estricto, no habría sido mal visto que hubiese sido la mujer la que se hubiese ido fuera a trabajar, y el hombre se quedara vinculado a la tierra.

-Lo de la hija que quedaba cuidando la madera, era el sino de muchas mujeres. Si los padres eran viejos, se tenía que quedar una hija -siempre una hija- a cuidar de los viejos. Que los hombres se fueran de casa a fundar familia estaba bien visto, pero entre las mujeres, al menos una tenía que quedarse "esclavizada" en casa.

-Lo de repartir la herencia de las hijas solteras entre sobrinos y no entre hermanos, tiene su lógica. Si heredaban los hermanos, y tiempo después morían ¿a manos de quién iba a parar la heredad? A manos de la viuda, es decir, de alguien que no pertenecía al linaje, que no tenía la misma sangre. El que heredaran directamente los sobrinos era una garantía de que el caudal hereditario pasara de sangre en sangre.

Eso de que los "celtas" llegaron en el 850 a. C. al sur no lo tengo nada, nada claro.

Y menos lo de "después de la caida de Tartessos a manos fenicias".

La idea de una Tartessos destruida por la conquista militar púnica hoy en día no se acaba de aceptar tan alegremente como en el pasado. Y de todos modos, ese colapso tartéssico, militar o económico, parece haberse producido en torno a los siglos VI-V a. C.

Antes del año 850 a. C. ni siquiera existía Cartago. En esas fechas, situar a los fenicios realizando operaciones militares a gran escala en el valle del Guadalquivir es impensable.

"Si consideramos que estos Celtas llegaron a la Beturia sobre el año 850 a.c. y eran parientes de los galaicos, entonces el origen solo puede estar en Galicia"

¿Dónde dice que los celtas de la Beturia del 850 a. C, eran parientes de los galaicos? ¿Indicios arqueológicos, textos clásicos? Ni los más irreductibles celtómanos gallegos se atreven a hablar de "celtas" en fechas tan remotas.

"¿Que hablaban los Celtas Galaicos?

Pues es claro que si los Celtas Galaicos son los originarios de los Celtas del Sur, la escritura silábica de las estelas encontradas en su zona nos da la pista arqueológica necesaria. Vease "Signario del S.O." en el mapa."

Pues no. Va a ser mejor dejar de lado el silabario suroccidental y volver a sumergirnos por enésima vez en las procelosas aguas de las lenguas prerromanas del occidente peninsular (tema que da mucho de sí en esta web) O sea, en la cuestión del lusitano y demás.

Es cierto que Estrabón habla de una migración de celticos y turdulos veteres desde el suroeste al noroeste, pero desde luego, estamos hablando de fechas muy posteriores a las que tú barajas.

"También, se debe considerar que los Contestanos (enclavados en zona Ibera y con fuerte influencia de esta cultura) deben ser en gran parte celtas, dado que allí nace el río Guadalquivir (río Baetis en la antigüedad) y además en su territorio estaba el único puerto celta en el Mediterráneo."

¿Un puerto celta en el Meditarráneo peninsular? ¿Cuál?

Me alegro que os haya gustado. Gracias por los comentarios.

Sobre lo dicho por Servan, sí. Se agradece cualquier aportación sobre el tema, incluidas fotografías.

Vaya por delante que me animé a elaborar este artículo porque advertía una cierta ausencia de temas naúticos en Celtiberia. El tema de los barcos vikingos es tan complejo que merece por sí solo artículo aparte, por eso decidí dejarlos fuera. Pero es cierto que de cuando en cuando en este santo foro se aborda el tema vikingo en términos militares, religiosos, incluso genéticos... en cambio el tema marítimo parece no suscitar tanto interés.

Sobre los sacrificios. Como he dicho en el artículo, tenemos testimonios de autores clásicos que hablan de sacrificios humanos entre los sajones para procurar una navegación propicia. Y de la costumbre entre los marineros franceses del canal de la Mancha de verter unas gotas de sangre para calmar el mal tiempo.

Sin embargo, reconozco que no he encontrado referencias relativas a la práctica de sacrificios humanos relativos, no a la navegación, sino a la construcción del barco. Lo cual no quiere decir que no existieran. Si alguien puede aportar algo...

El problema es que el listado toponímico que pretende probar la teoría no es de fíar.

Muchos de los topónimos nos remiten al fenómeno de repoblación de la Edad Media. Y otros son más que discutibles.

No sé yo de dónde sale que Calpe sea un topónimo de origen vasco. Muchos defienden un origen fenicio, procedente de Klp. Por cierto, no sólo hay un Calpe en el actual Gibraltar, sino también en otras partes del litoral mediterráneo. Incluso no faltan quienes piensen que el topónimo sería griego. En la Anábasis de Jenofonte se menciona varias veces ese topónimo...

Sobre el río Duero... a la raíz *tur creo que ya se le ha prestado atención en esta web en más de una ocasión. Parece ser que está muy extendida como hidrónimo. Incluso como etnónimo: turmogi, turodi, turduli, turdetani...

Aquí tienes un ejemplo:

http://www.celtiberia.net/verrespuesta.asp?idp=2662&cadena=TUR-

Por lo que respecta a los topónimos que empiezan con Carr-, la raíz *karr- viene siendo considerada preindoeuropea. Se considera que significaría "piedra", y ciertamente, se la ha emparentado con el euskera "harri". Sin embargo, está presente por toda Europa. Se trataría de una raíz preindoeuropea, cuya presencia en la toponimia sería mucho siglos anterior a la época que estamos tratando.

Y así, otras raíces. Lejos de ser vascas, parecen estar extendidas por otras zonas de Europa, lo que nos remite al panorama lingüística preindoeuropeo, al que la Península también pertenecería, y del que el euskera moderno sería la última supervivencia.

En ese sentido, insisto que la lista no me parece de fiar: se mezcla toponimia de origen medieval, toponimia preindoeuropea en general, términos que ni siquiera son vascos...

Bueno, de entrada conviene aclarar que en ningún momento las fuentes clásicas hablan de galaicos en el Medulio.

Del Medulio sólo tenemos dos referencias de autores clásicos:

1) Floro (ss I-II d. C.): nos aporta un par de datos para su ubicación.(II,33,50)

-Fue cercado por un foso de 15 millas.

-Los defensores se suicidaron usando veneno extraido del tejo, de donde podemos suponer que en la zona abundaba dicho árbol.

2) Orosio (ss. IV-V), VI, 21, 7-8:

-Estaba en Gallaecia.

-Sobre el Minio.

-Fue rodeado por un foso de 15.000 pasos.

Como digo, no hay mención a galaicos. La referencia a Gallaecia no aclara mucho, En la época de Orosio esa denominación se aplicaba a todo el cuadrante noroccidental de la Península.

La referencia al Minio podría ser de gran ayuda. Sin embargo, muy a menudo los autores clásicos confunden ese río con el Sil (el tema se ha tratado aquí varias veces) El nombre de Minio y el de Sil nos remiten a una denominación común de "ocre, rojizo". Y Ptolomeo, por ejemplo, considera en su Geografía el nacimiento del Sil como el del Miño.

Sobre la diosa medhu. En las dos referencias que tenemos del pueblo astur de los lougei (la Tabula Lougeiorum y el pacto de O Caurel) no se menciona dicha divinidad. Y hasta donde yo sé (y a lo mejor me equivoco) ese teónimo no aparece en la epigrafía galaica, astur o cántabra.

Sobre el significado y posibles connotaciones de Medullius, ahí va una teoría. Varios autores creen que su significado etimológico es "llanura del medio". Se conocen unos 60 topónimos en Europa más o menos parecidos (Mediolanum, Medionemeton, Mediolum en la Celtiberia, mencionado por Ptolomeo, 2,6,57...)

Se trataría de un topónimo vinculado a la topografía sagrada celta. Una especie de lugar sagrado de carácter más o menos céntrico, que en el caso astur se habría convertido en el último núcleo de resistencia.

Como digo, es una teoría. De todos modos, creo que alguna druidesa de este foro podría aportar más información al respecto...

Bueno, de entrada, ya que se ha mencionado el barco de Oseberg, vaya por delante que debido a sus características morfológicas, es considerado un barco poco o muy poco marinero, de modo que se ha planteado la posibilidad de que fuera una especie de "yate de recreo" para pasearse por aguas tranquilas; un símbolo de estatus, más que un medio de transporte o combate.

Al respecto de las piedras....mmmmm... delicada cuestión, pardiez ;o)

En las sagas islandesas del siglo XIII se menciona, en efecto, una "piedra solar" que era empleada para orientarse en la navegación. También aparece citada en alguna saga noruega del siglo XI.

Algunos autores han defendido que se trataría de calcita, mineral que cambia de color al recibir el impacto de la luz solar. De este modo, en caso de navegar con un tiempo nuboso o neblinoso, la superficie de la calcita brillaría con la poca luz solar de la que se dispusiera, de modo que los navegantes podrían conocer cuál era la ubicación del astro rey, y así orientarse mejor. De hecho, la calcita es fácil de encontrar en el fiordo de Oslo.

Sin embargo, hasta donde yo sé, al margen de las citas literarias, aún no se ha encontrado ninguna piedra que confirme arqueológicamente su empleo

En muchos países del Este, todas las estatuas de la época comunista han sido agrupadas en jardines o explanadas cerradas, donde las gentes del lugar -y sobre todo- los turistas, pueden echarle un vistazo... ¿sería una solución?

-Sobre el monumento en cuestión, a mí también me gusta. Lo que me parece horrible son los "menhires" que están al lado.

-Cuando el monumento fue inaugurado, Paco Vázquez dijo que "eso era lo que había que hacer en vez de retirar placas: recordar a los de los dos bandos". Bien es cierto que Vázquez siempre fue un poco difícil de ubicar: era republicano y a la vez monárquico; socialista guerrista y católico anti-abortista...

Y ahora, permitidme que lance la manzana de la discordia. Justo al lado de ese monumento, se levanta el llamado "cementerio moro". Es el lugar donde reposaron los cuerpos de los soldados marroquíes del ejército franquista muertos en la guerra civil. Tras la independencia de Marruecos, en 1956, los cuerpos fueron llevados a su país. El cementerio quedó vacío. Ahora lo están "reciclando" convirtiéndolo en una especie de jardín con las paredes cubiertas de azulejos llenos de palabras castellanas de origen árabe con su origen etimológico. La verdad es que me parece que podrían haberlo restaurado de otra manera. Es un trocho de hormigón que rompe totalmente la estética del lugar.

Como monumento franquista ¿deberíamos destrozarlo también? ¿O aquí ya empezamos con el factor "multi-culti"?

Por cierto, Giannini... hablo de memoria, pero el edificio de la autoridad portuaria, si no me equivoco, fue construido precisamente siguiendo el "estilo Speer". Cosas de los años 40 y de la relación entre España y Alemania.

Y sobre el cementerio moro, me mantengo en mis trece. Se da la curiosa paradoja de que antes de la restauración (grafitis al margen) armonizaba más con el entorno.

Pero es que ahora, como tú has dicho, sin los vidrios y las tejas, y totalmente recubierto de cemento, en mi opinión rompe totalmente la estética del lugar, una zona de costa más o menos agreste.)

El caso es que las comarcas que "producen" familias nobles en la Edad Media no son las más romanizadas, sino justo lo contrario... esto más o menos es visible en Asturias, León, Cantabria, Vizcaya...

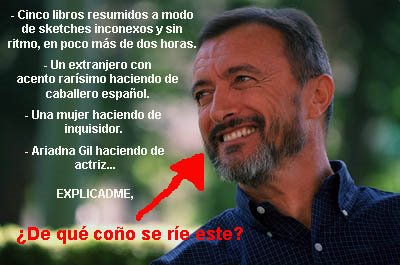

Como ya se ha comentado más arriba, lo de convertir a Alatriste en leonés fue cosa de Viggo.

Contado por el propio Pérez-Reverte:

"No nos vimos mucho durante la intensa preparación de la película, y sólo en tres ocasiones durante los largos meses de rodaje. Me llamó alguna vez para comentar aspectos del personaje y de la historia, como el lugar de nacimiento de Alatriste. Nunca lo detallé en ninguna de las cinco novelas publicadas hasta ahora, pero a Viggo le interesaba el dato. La vieja Castilla, respondí. ¿Puede ser León?, preguntó tras pensarlo mucho. Puede, respondí. Así que se fue a León y lo pateó de punta a punta, deteniéndose en cada pueblo, en cada bar, hablando con quien se le puso delante. En efecto, concluyó al fin, Alatriste es leonés. Y lo dijo tan convencido que a estas alturas ni yo mismo cuestiono ya el asunto. De ese modo, viajando, leyendo, mirando, Viggo se llenó de España; de nuestra historia, de la luz y la sombra que nos hicieron como somos. Y así, en un proceso asombroso de asimilación, terminó haciéndose español hasta la médula: lo estudió todo, trabajó hasta perder el acento argentino, y hasta frecuentó a toreros para aprender ciertas maneras, cierto sentido de respeto por el enemigo, cierta actitud de resignado estoicismo ante la vida y ante la muerte."

Una noticia de hace algún tiempo:

Viggo Mortensen luce bandera y fotos de la región leonesa en Nueva York

El popular actor lleva la bandera de León dondequiera que va

M. Á. NEPOMUCENO LEÓN

Eso es hacer patria. Y por triple motivo. Invitado el pasado 17 de febrero a un acto de presentación de su último libro, Linger , en una prestigiosa biblioteca neoyorkina, Viggo Mortensen se dejó fotografiar con la bandera de León desplegada a su lado y la camiseta del Capitán Alatriste puesta, como primicia ante el estreno en España, el 1 de septiembre, de la película de Díaz Yanes.

Mortensen, que estuvo el 3 de febrero en el Auditorio leonés escuchando el recital de su compatriota la soprano Bárbara Bonney, viajó a Valdeteja para visitar a sus amigos y dedicarles Linger , un cuidado trabajo plagado de hermosas fotografías, escritos, poesías y pensamientos de este polifacético actor, entre las que se incluyen varias dedicadas a la Semana Santa leonesa, a pueblos como Valdeteja o La Seca, la Catedral, San Marcos y algunos rincones de la capital del viejo reino en diferentes épocas del año.

Yo la fui a ver el sábado:

Bien:

-La interpretación de los actores.

-La ambientación.

-El tono pesimista y decadente de la película.

-La encamisada del principio.

Mal:

-El acento de Mortensen.

-La trama: alibajos, lagunas, cabos sueltos, saltos argumentales inexplicados...

-La batalla de Rocroi.

Sobre la batalla de Rocroi, creo que poco o nada puedo añadir a lo dicho aquí. Creo que deberían haber ido menos de puristas y meter elementos digitales: al menos, podrían haber convertido a los 400 actores en 40.000 sin ningún problema. La escena del parlamento me parece muy forzada: los españoles hechos una pena, destrozados, y los franceses como si se hubiesen levantado de la cama (sin heridas, manchas, abolladuras en yelmos y corazas...). Incluso se establece un contraste entre las banderas blancas de cada uno. Demasiado forzado. Demasiado maniqueo.

IMPRESENTABLE:el final. Lo último que me esperaba era una música en plan banda municipal. Y ese Alatriste aguardando a los franceses como un torero entrando a matar... ¡¡¡viva el tópico!!!

Por cierto, aprovecho para colgar aquí un texto de José Carlos Iribarren, fabircante de mosquetes, vinculado a los grupos de recreación histórica napoleónicos, y que participó en la película como adiestrador de piqueros y mosqueteros:

"Nos convocaron al equipo técnico para una proyección privada de "Alatriste", el pasado día 25.

La película va a sorprender. No es fácil comentarte gran cosa por este medio. En todo caso, no es, ni mucho menos, una película "al uso". Creo que hay mucha calidad, tanto estética, como en los personajes. El guión quizá adolece de que es evidente que cuenta varias historias sucesivas, casi sólo esbozadas, con saltos en el tiempo que pueden presentar cierta solución de continuidad, pero para quien haya leído las novelas, les parecerá de lo mas lógico.

Para quien no, puede que eso les presente alguna dificultad de comprensión. Todo esto es en un grado creo que mínimo y seguramente pasará desapercibido para la mayoría.

Los actores, algunos soberbios. Destacan Viggo, Ariadna Gil y Unax Ugalde. Ariadna "se sale": Sencillamente, impresionante.

La estética es formidable: Auténticamente velazqueña.

Algunas escenas amorosas (son muy pocas), para mí, de lo mejor que he visto nunca en cine, por la elegancia y por la intensidad dramática que trascienden... y salvo una (y esta de forma muy leve y bella), no son nada explícitas. Quien espere ver una película estilo Hollywood, se equivocará, y también quien espere una de tipo "Europeo" (insoportablemente cultureta y pretenciosa). Es de una de una sobriedad que sobrecoge. Por supuesto, favorablemente.

Para mí, falla la batalla final, Rocroi. La localización es fatal. Uclés no da ni de lejos, imagen de Flandes. Había que haber rodado en el norte, donde hay verdaderas maravillas "centroeuropeas" en Navarra, Rioja, Cantabria, País Vasco, etc. No se ha empleado ni la décima parte del material que se rodó. Las pocas "panorámicas" resultan desoladoramente pobres y desmerecen mucho del conjunto.

Quizá lo mejor, no lo digo porque fuera yo quien los organizara, son los cañones, las escenas (brevísimas) de artillería. A los mosqueteros, parte muy importante, ni se les ve. No hay humo de pólvora, ni bruma de batalla norteña. Tampoco hay efectos visuales... La caballería, correcta, sin mas, aunque con muy excesivo protagonismo y muy poca idea de lo que realmente era, en sus evoluciones en el campo de batalla. Yo creo que la batalla se ha descuidado mucho y desmerece de la película.

Es gran lástima porque, entre otras cosas, esas son precisamente las escenas que justifican elevados presupuestos a los ojos del público y lo que se espera de esas cifras euromillonarias."

Una pregunta...¿Por qué se ha llevado la fama Rocroi?

Un servidor cree que como "punto y final" fue mucho peor Las Dunas (1658) Allí nos machacaron sin remisión, con muchísimas más bajas (y el enemigo, con muchísimas menos). Además, para más inri, los vencedores eran todos los enemigos de España juntitos: holandeses, ingleses y franceses.

Creo que es FQS el que el día tres pedía opinión sobre Angélica de Alquézar, comentando que Reverte la describía rubia...

Aquí la tenemos pintada por Velázquez:

Elena Anaya es un bellezón, pero el parecido

Poco le duró a la pobre el dolor por Íñigo (Murió antes de cumplir los 30)

Echadle un vistazo a este trailer:

http://www.youtube.com/watch?v=cN7SNjVCOG4&mode=related&search=

Algunas de las escenas de combate del principio (los jinetes franceses cayendo al chocar con las líneas españolas, los tercios abatidos como bolos por impacto de la artillería) ¿recordáis haberlas visto en la película? ¿O será parte de ese 90% de material grabado y desechado que mencionaba Iribarren, que luego se aprovechó para el trailer?

Por cierto, gracias a este trailer, confirmo un pequeño detalle que ya me pareció ver en la película.

El mapa de Flandes que Cámara/Olivares le muestra a Alatriste es este.

Curioso que el Conde-Duque se tirara cuatro años "estudiando" un mapa de las Provincias elaborado por los enemigos con fines propagandísticos...(buscad en Google Imágenes "Leo Belgicus")

Llug...

Desde luego la cara que tienen algunos "imbestigadores" es soberana.

Si la cruz fue "inventada" durante las guerras cántabras

¿Cómo es posible que décadas antes Espartaco y los suyos fueran crucificados?

Bueno, es que la película tardó en estrenarse porque según parece el proceso de postproducción fue especialmente largo.

Sospecho que ello tiene que ver con el corta-pega. Para hacer una película coherente desde el punto de vista argumental, tendrían que haber rodado una "Novecento". Y eso en el cine, como que no vende demasiado...de manera que en el montaje final, como digo, tuvieron que meter la tijera pero a base de bien.

Un ejemplo: a mí no me queda nada claro lo del galeón: traición, los estaban esperando... vale ¿pero quién? ¿quién les vendió? ¿fue para poder llevar a cabo el contrabando, o para cargarse a Alatriste?

Bueno, el tema que se está debatiendo no es baladí.

Yo lo llamaría el "Efecto Da Vinci": meclar lo que realmente se sabe de la Historia, con elementos ficticios e incluso con la opinión personal o las idas de olla del autor.

El resultado, un pastiche. Creo que Dan Brown y sus acólitos ya han hecho demasiado daño. Evidentemente, Alatriste es otra cosa, pero yo sigo sin ver claro el tema. El bueno del capitán ni siquiera ha existido con ese nombre (a diferencia -como descubrimos muchos aquí- de los Lucio Voreno y Tito Pulón de "Roma")

Yo desde luego, habría intentado de algún modo diferenciar lo real de lo ficticio en esa exposición, pero en fin...

Por cierto, mi padre fue también de los que sufrió una velada crítica por parte de mis profesores (allá por los primeros tiempos de la EGB) por su "injerencia".

Hay que joderse.

Ajá, ya me ha sacado de una duda...

"El combate entre piqueros es convincente, incluyendo el choque lento y como tentativo de las picas"

Lo cierto es que es una de las dudas con las que salí de allí... yo me esperaba un choque a lo bestia, con "crujir de lanzas". Aprovecho para preguntar: esas incursiones que llevan a cabo algunos hombres (incluido Íñigo) bajo las picas francesas durante esos instantes de tanteo, acuchillando enemigos... ¿también se llevaban a cabo?

¿Mámoas celtas?

¿Pero se ha encontrado alguna mámoa con ajuar que podamos identificar como propio de esa época?

¿Es una casualidad que sean precisamente las mámoas de la época castrexa las que han desaparecido en su totalidad?

¡Gasp! Me acabo de retrotraer a mis tiempos de estudiante...

Un buen resumen sobre el contenido jurídico del Liber Iudiciorum

http://es.wikipedia.org/wiki/Liber_Iudiciorum

Siguiendo con lo del hospital...al menos a finales de la Edad Media, las camas no estaban separadas tal como se ve en la película. Si no me equivoco, las camas tenían doseles, y para preservar la intimidad del enfermo, etc, se corrían dichos doseles y punto. No había barreras físicas entre cama y cama. Incluso podía darse el caso de meter a varios enfermos en una misma cama.

No sé si esa "moda" seguía en el siglo XVII...

Por cierto, como se ha señalado, cuando Alatriste visita el hospital, se ve a un grupo de mujeres bordando la bandera a cuadros que luego ondea el tercio. Supongo que se rodó alguna escena de entrega a Alatriste de la bandera en cuestión, que sufrió tijeretazo.

En otro foro que leí por ahí, se hablaba de 90 minutos de "tijera".

¿Incluirán las escenas en el DVD?

¿No las incluirán, pero dentro de un par de años estrenarán "Alatriste: el montaje del director"?

Discrepo, Virio:

Cuando a uno le quieren vender una mentira como si fuera la verdad, malo.

Véase la polémica del "Caso Istochnikov"

http://blogs.elcorreodigital.com/index.php/magonia?cat=412

Y podríamos hablar de cosas como las "dramatizaciones" radiofónicas, en las que incluye datos que son -directamente- mentira (véase el caso del Caminante de Boisaca)

O cómo -al menos hace meses- seguía dando la matraca con el "apoloescepticismo" aportando un rosario de "pruebas" que hacían dudar de la llegada del hombre a la luna. Eso sí, aclarando que él no se posicionaba, que fuera el espectador el que decidiera... para ello -digo yo- lo justo sería aportar los argumentos que explican las "anomalías" de las imágenes lunares. Pero no: que si la bandera ondea, que si no se ven las estrellas.... los argumentos que se han aportado para explicarlo, ni se mencionaban.

A la Ciencia le enmenda la plana la Ciencia, no cuatro periodistas vendelibros metidos a Indiana Jones.

Andar a estas alturas de la vida con cuentos junto al fuego está muy bien para pasar miedo un ratito, pero no para hacer avanzar los conocimientos científicos.

Y que dejen en paz a Galileo. Los que condenaron a Galileo no fueron los "escépticos", sino -precisamente- unos hombres de religión guardianes de la superstición y el irracionalismo, que consideraban la Biblia algo incuestionable (como los mencionados periodistas vendelibros, que aún siguen dando la matraca con los restos del Arca de Noe en el monte Ararat)

Más que zocos, me parece el calzado que se llevaba en aquella época... Desde luego, mucho más práctico -y más adecuado para soldados- que las alpargatas que se llevaban en zonas más meridionales (aunque las alpargatas sí acabaron siendo calzado del ejército español... pero es otra historia)

Por lo que se ve en la peli, al menos Alatriste lleva su calzado roto con altivez.

Y ya que Ainé ha mencionado la palabra "mercenario", sí me gustaría hacer una reflexión al respecto.

¿Eran realmente mercenarios?

Es decir, un soldado profesional, alguien que pelea por dinero como único medio de supervivencia, no tiene por qué ser un mercenario.

Se da la circunstancia de que la inmensa mayoría de los componentes de los tercios eran españoles, portugueses, sicilianos, napolitanos, milaneses, valones, flamencos, gentes del Franco Condado... Es decir, la mayoría de los componentes de los tercios peleaban en defensa de su "señor natural", el rey Felipe (II, III ó IV)

En ese sentido, tal vez habría que relativizar el concepto de mercenario. Sí podríamos considerar mercenarios a irlandeses, alsacianos, croatas, ingleses...

La faceta del Alatriste que vende su espada en tiempo de paz para trabajos sucios, más que de mercenario, sería de sicario o asesino a sueldo.

Es un nombre relativamente extendido en Dinamarca (Viggo Horup, político del siglo XIX; Viggo Sommer, actor; Viggo Starcke, otro político...) Su origen se encuentra en la voz escandinava vig ("guerra")

http://www.behindthename.com/nmc/dan2.php

¡¡¡¡Haaaaaaabis!!!!!

Gracias -con un mes de retraso- por la aclaración sobre lo de las mareas.

Me vienes que ni caído del cielo.

¿Qué son estas formas que se ven aquí?

http://www.celtiberia.net/verrespuesta.asp?idp=8330&cadena=Geoglifos

Tienen un vago parecido con los "bunkes" de un campo de golf. Y son muchísimos concentrados en una sola zona.

Geoglifos no, desde luego, pero ¿tiene que ver con cultivos o con repoblaciones de animales?

Ahora mismo no se pueden ver las fotos que colgué. De todos modos, tienes las coordenadas...

Si me puedes aclarar algo, agradecido.

Una pequeña reflexión...

Si parece que ya le estamos perdiendo el miedo a ver una película histórica, con escenas de batalla y todo.

Y teniendo en cuenta -no, no quiero abrir debates políticos- la ola de antiamericanismo de los últimos tiempos.

¿Habrá llegado el momento de rodar la "Alatriste" del 98?

Ya sé que en los últimos años se rodaron un par de ellas, pero no era lo mismo.

Imaginaos la escena: los marines USA cayendo como conejos por las colinas de San Juan mientras unos soldados apellidados López o Fernández, mauser en ristre, aguardan la carga final embutidos en unos uniformes de rayadillo, luchando porque no les da la gana de rendirse, aunque el "Imperio" se vaya a tomar por saco, y los gobernantes sean una panda de cantamañas.

Un artículo en el que se aborda la Reja como fuente de datos para conocer la situación demográfica de Álava, y cómo varios de esos lugares acabaron convertidos en despoblados.

www.nabarralde.com/dok/gaiak/historia/Alava%20rural.pdf

No he podido leer todas las intervenciones, así que probablemente digo algo que ya se ha dicho -o que ya ha sido desmentido-:

-La "reja" era la unidad de pago de diezmos en el siglo XI

-Sobre "horra de rega":

El DRAE dice sobre horra:

(Del ár. hisp. ḥúrr, y este del ár. clás. ḥurr, libre).

1. adj. Dicho de una persona: Que, habiendo sido esclava, alcanza la libertad.

2. adj. Libre, exento, desembarazado.

3. adj. Dicho de una yegua, de una burra, de una oveja, etc.: Que no quedan preñadas.

4. adj. Entre ganaderos, se dice de cualquiera de las cabezas de ganado que se conceden a los mayorales y pastores, mantenidas a costa de los dueños.

5. adj. Dicho del tabaco o de los cigarrillos: De baja calidad y que arden mal.

Sobre reja:

Del lat. regŭla).

1. f. Instrumento de hierro, que es parte del arado y sirve para romper y revolver la tierra.

2. f. Labor o vuelta que se da a la tierra con el arado.

Opción uno (descabellada, lo sé): horra de rega sería horra de reja, una cabeza de ganado empleada para arar. Por el contexto de la cita de ainé va a ser que no.

Opción dos: Veamos, "La mitad que entrega, está libre de impuestos (horra de rega)…..” Sospecho que en este caso, horra significaría eso mismo; libre, exenta (véase definición 2 del DRAE) . O sea, horra de rega=libre de rega. Así, "rega" sería algún tipo de impuesto ¿lo mismo que "reja"?

Le echado un vistazo a la Historia del País Vasco de la editorial Hiria.

En el primer volumen (Edad Media, ss V-XV) se incluye un artículo de Iñaki García titulado "Origen y consolidación de la sociedad feudal en el País Vasco (siglos XI-XII). Aborda el tema de la Reja de San Millán. Para el autor, en el documento en cuestión, debemos entender que lo que se pagaban eran rejas de arado.

(Brigantinus modo ida de olla on:)

¿Y si las rejas tuvieran el valor de unos lingotes?

Es decir, San Millán recaudaba, entre otras cosas, hierro para cubrir sus necesidades de dicho mineral. Y a falta de otra manera de obtenerlo, este se "medía" en rejas de arado. Una vez que las tuvieran, quiza varias de ellas fueran fundidas y el mineral reutilizado para forjar otros objetos

(Brigantinus modo ida de olla off.)

Alatriste: el final que no fue.

(Tranquis: no spoilers)

Entre toda la marea de "Alatristemanía" que nos invade, se acaba de publicar el guión de la película en formato libro, acompañado de fotos de la misma y de algunos fragmentos del "storyboard".

Pues bien, una de las cosas que me llamó la atención es que el final no coincide con el de la película.

Tal como aparece en el guión en cuestión, el final debería haber sido así:

El tercio está formado en cuadro. Enghien, jefe de los franceses, ordena disparar a los cañones. A través del storyboard se ve que en principio se quería "jugar" con las imágenes: un fotograma de Enghien en primer plano ordenando disparar, un cañonazo, otro primer plano de Enghien, otro cañonazo...

La caballería francesa empieza a avanzar. Un plano "aéreo" (no conozco la denominación técnica) de la misma.

La primera línea del tercio gira la cabeza y le desea suerte a la segunda línea. Esta hace lo propio con la tercera y así hasta la última.

Íñigo es enviado al centro del cuadro. Allí, con las banderas, están los tambores, todos ellos niños.

Chocan franceses con españoles. Los españoles se baten con valor pero retroceden. En plan Little Big Horn se concentran alrededor de las banderas.

El tamborcillo que está al lado de Íñigo empieza a sorberse los mocos, a punto de llorar. Íñigo le pone la mano en el hombro para tranquilizarlo. Los franceses están penetrando en el cuadro y cada vez están más cerca. Íñigo tiene en la mano una de las banderas. A pocos metros de él, Copons se pelea contra una marea de franceses. Mata a varios, pero al final es abatido. Antes de que tal cosa suceda, se vuelve hacia Íñigo y le dice lo de "¡Cuenta quiénes fuimos!".

Uno de los franceses que ha matado a Copons se lanza hacia Íñigo. Echa mano a la bandera para arrebatársela. Íñigo le rebana la cabeza de un golpe de espada. En ese momento, su mirada se posa en Alatriste. Como Copons antes, cubierto de sangre, rodeado de franceses por todos los lados y a punto de caer. Entonces empieza a oírse su voz (la de Íñigo) en off "No era el hombre más honrado ni el más piadoso, pero sí el más valiente..."

Para los que no tenemos idea de genética...

otra teoría más para el montón.

Recapitulemos:

-Los habitantes de las islas británicas vinieron de la Península.

-Los habitantes de las islas Británicas no vinieron de la Península.

-Los gallegos tenemos parentesco genético con los irlandeses.

-Los gallegos no tenemos parentesco genético con los irlandeses.

-Toda la población peninsular es genéticamente afín.

-Los vascos no son iguales al resto de la población peninsular.

-Los gallegos son iguales que el resto de la población peninsular.

-Los gallegos -como los vascos- no son iguales al resto de la población peninsular.

-Los habitantes de la Península tienen un mayor parentesco con los magrebíes que con los europeos.

-Los habitantes de la Península -salvo los vascos- tienen un mayor parentesco con los magrebíes que con los europeos.

-Los habitantes de la Península -salvo los habitantes del norte (desde Galicia al País Vasco) tienen un mayor parentesco con los magrebíes que con los europeos.

-Los habitantes de la Península, en su totalidad, tienen más parentesco con los europeos que con los magrebíes.

-Los vascos, a diferencia de la demás población peninsular, tiene rasgos comunes con los magrebíes.

Teorías varias que se pueden encontrar en internet, "probadas" y "demostradas" por el testimonio de los profesores universitarios de turno y con la lista de marcadores genéticos de rigor.

Los que no entendemos de genes ¿Con qué carta nos quedamos?

Sobre la manera de llegar desde el continente a las islas británicas...

Si realmente se produjo hace 6000 ó 7000 años, a narices tuvo que ser por mar. Las islas ya eran islas.

Vaya, pues un servidor también ha estado en Valonia, donde casualmente tengo familia.

Y tampoco veía aquello como "la otra Galicia".

Ni las mismas costumbres, ni las mismas maneras de ver la vida, ni leches.

Eso sí, si nos sentimos más próximos a Polonia o a Bélgica que a Andalucía o al País Vasco; si nos identificamos más con Praga que con Salamanca.... luego no vayamos por ahí quejándonos de que nos vaya como nos va. Tenemos lo que nos merecemos. Probablemente aún no todo lo que nos merecemos.

El Leabhar sí es leyenda...

Léanse los artículos de Francisco Pereira González en Gallaecia (correspondientes a los años 2004, 2005 y el 2006 , este no sé si ya ha sido publicado).

Probablemente, el estudio más sesudo y profundo que se ha hecho sobre el tema.

Hace tiempo leí el libro que cita Mendizale, "El misterio vasco" de Louis Charpentier.

Tratándose del autor de que se trata, es evidente que no resulta difícil encontrar bibliografía mucho más seria sobre el tema.

A mí me parece que se ha confundido el federalismo ibérico con la mera incorporación a España. Me parece que en Portugal no vamos a encontrar ni un partidario de lo segundo.

Conste que en alguna ocasión he hablado con portugueses de todo esto, y siempre me hacían una apreciación curiosa: no veían con malos ojos el iberismo, siempre y cuando se entendiera como una federación en la que tuvieran el mismo rango Portugal y las Comunidades Autónomas Españolas. Es decir, Portugal manteniendo su integridad administrativa... si el nuevo Estado implicaba dividir Portugal en regiones homologables a las Comunidades Autónomas (vamos, hacer desaparecer, en el nuevo Estado Ibérico, al estado portugués como al español), entonces, ni hablar del asunto.

Hartza:

Voy a intentar explicar lo del federalismo de manera que se me entienda.

Lo que me decían esos portugueses es que ellos estaban -hasta cierto punto- de acuerdo con la idea de una federación siempre que Portugal mantuviese su unidad. Es decir, no es que Portugal descendiese al rango de Comunidad Autónoma, sino que en esa hipotética federación, Portugal mantuviera su integridad administrativa.

Es decir, entender Iberia como una federación de 18 miembros: las 17 comunidades autónomas ex-españolas y Portugal.

En cambio, si les decías que -por esa regla de tres- en esa hipotética federación, Portugal debería desaparecer (como España) y ser sustituida (como España) por el conjunto de territorios que lo conforman, o sea el Norte, Ribatejo, Algarve, Alemtejo... entonces leches.

Supongo que para ellos, si Portugal mantenía la unidad dentro de esa hipotética federación, sería el ente más grande y quizás uno de los más ricos. En cambio, si Portugal era dividido en regiones, ninguna de ellas sería la más grande, y seguramente tampoco la más rica de Iberia.

Biblioteca: El águila bicéfala.

Lo que portan en las manos es uno de los atributos del rango de emperador. Al menos desde la época bajomedieval.

Es lo que se llama un "orbe con ecuador y semimeridiano". Y coronado con una cruz. Esta figura aparece también en lo alto de las coronas (obsérvense las coronas que hay sobre los escudos de España o Galicia por ejemplo)

La bola nos remite a una representación gráfica del mundo tal como se concebía en la Edad Media: el Orbis Terrarum:

Obsérvese la división del mundo en tres continentes y como la ubicación de las aguas dibuja precisamente las siglas OT de Orbis Terrarum.

Se convirtió así en uno de los atributos de cualquier emperador: la espada en una mano y en la otra el Orbe coronado con la Cruz:

Carlomagno, retratado por Durero:

Lo que sucede es que tengo mis dudas de que el orbe fuera empleado en épocas tan antiguas. Sospecho que es posterior, y que su representación debe considerarse un anacronismo de los artistas.

Biblioteca: Un principe galo en Navarra (actualizado)

Copio-pego la lista que ya colgué en otro foro sobre este mismo tema al respecto de supuestos parecidos euskara-bereber.

La lista fue elaborada por Tovar, y se establece la comparación con dos dialectos bereberes:

Personalmente, la semejanza no se la veo por ningún lado.

Español-Vasco-Bereber del Rif-Bereber del Sus.

quién-nor-wi-ma

dónde-non-mani-mani

lejos-urruti-zeg-yaggug

cerca-urbil-ar-imisi

venir-etorri-as,ased-asked

andar-ibilli-emgulli-ssutel

estar-etzan-zen-gen

cortar-ebaki-qess-gess

año-urte-am,essema-aswguas

día-egun-ass-ass

noche-gau-elliget-elliget

uno-bat-iz-yan

dos-bi-tenaim-sin

pocos-gutxi-qa-qan

muchos-asko-derus-imid

ancho-zabel-sa-yan mennau

gordo-lodi-miriu-useu

grande-andi-iehsar-qsser

delgado-me-azegrag-agzzaifu

estrella-izar-tamellaht-tisent

sol-eguzki-izri-itri

lluvia-euri-anzar-anzar

no-ez-war-uhu

viento-aize-tefusit-tafukt

humo-ke-edduxan-aggo

piedra-harri-azru-taggunt

niebla-laño-tayut-tagut

río-ibai-agzar-asif

árbol-zugaitz-essezert-ssezert

bosque-baso-ergahet-tagant

pájaro-txori-azedid-agdid

mujer-emakume-tamgart-tamgart

hombre-gizon-argaz-argaz

oreja-belarri-amezzun-amezzug

morir-hil-suu-su

comer-jan-ess-ess

saber-jakin-essen-issin

pie-oin-tigmest-axws

morder-ozka egin-zaf-ebbi

negro-beltz-abersan-isgin

rojo-gorri-azuggag-izuig

blanco-zuri-asemrag-imlul

bueno-on-asebhan-ifulki

hermano-anai-uma-gma

hermana-arreba, aizpa-uegtma-ultma

lucha-borroka-emneg-tamazzla

Biblioteca: Embarcaciones prehistóricas atlánticas

Gracias por vuestros comentarios. Al respecto de lo que planteáis:

Brandan: es normal que la traducción no coincida, porque se trata de textos diferentes. En efecto, tú incluyes la traducción de El Viaje de San Brandán , en cambio, mi fragmento se corresponde con la Vida de San Brandán Esta última es un relato muy breve, consevado en un manuscrito en latín del siglo XIV, conservado en la Real Biblioteca de Bruselas. Varios autores la consideran como la única obra relativa al santo que no está salpicada de los componentes fantasiosos del Viaje.

Sobre el valor documental, estoy de acuerdo en que el contenido del Viaje es fantasioso, pero creo que la descripción de cómo se construía un barco de cuero sí resulta bastante realista. Y por su valor documental lo incluyo.

Sobre la selección artificial, de acuerdo. Pero al menos en lo que concierne a las especies animales (incluido el ganado, y no solo vacuno, sino también de cerda, por ejemplo) sí podemos decir que los ejemplares actuales son más grandes que los de la época de nuestros antepasados.

Sobre la ilustración es curioso cómo el miniaturista ignora el texto de la obra y representa un barco de madera de proa y popa altas. Se ve que el hombre nunca vio una embarcación de cuero en su vida.

Habis: pues tal vez no te falte razón. Quizás algún día los arqueólogos descubrirán restos de alguna embarcación de construcción compleja datada en el 4500 a. C., por ejemplo, y habrá que replantearse muchas cosas... pero el artículo lo he elaborado partiendo de la información de la que disponemos en el presente.

Y otra cosa más. En el caso de la navegación polinésica, sabemos cómo se hizo. Es decir, las embarcaciones empleadas fueron las canoas que aún podemos ver hoy en día. En este caso, la proeza no sólo se debió a los conocimientos de construcción naval, sino también al dominio de técnicas de orientación, aprovechamiento de corrientes, etc...

No olvidemos, de todos modos, que las embarcaciones que a nosotros nos parecen rudimentarias pueden ser más marineras de lo que parece (el caso de las canoas polinésicas). Sobre la navegación prehistórica de Cessair, yo lo considero un mito que difícilmente se puede identificar con una cultura arqueológica completa. De todos modos, una embarcacíón de cuero era perfectamente capaz de cruzar el canal de la Mancha (como señalo en el artículo, incluso de llegar a Islandia)

Biblioteca: Embarcaciones prehistóricas atlánticas

-Al respecto de los mascarones de proa: no tenemos indicios arqueológicos de su existencia. Es decir, no se ha encontrado ninguno. Sin embargo, tanto en Escandinavia, como en Bretaña, como en Galicia, se han hallado petroglifos (véase la foto del de Borna) que parecen indicar que algunas embarcaciones sí tendrían algún tipo de mascarón. En el caso escandinavo, hay algún petroglifo más tardío en el que sí se ve claramente que el mascarón tiene forma de cabeza de animal.

-Sobre la colonización de Australia, yo creo que la navegación paleolítica tuvo que hacerse en piraguas monóxilas, o directamente en balsas, uniendo troncos con cuerdas hechas con fibras vegetales. Creo que la embarcación de cuero supone más tiempo y desde luego, la necesidad de unos conocimientos de construcción naval, que supongo que el hombre aún no tendría.

-Sobre las barcas irlandesas, le voy a echar un vistazo al libro de Alonso Romero sobre la navegación de la Borna a ver qué cuenta sobre impermeabilizaciones y demás.

Por cierto, ahí os va una imagen. Es la portada de un cómic gallego. Como decía en el artículo, las embarcaciones de cuero (en este caso, con vela y mascarón) convertidas a nivel popular en paradigma de los barcos "celtas":

Biblioteca: Embarcaciones prehistóricas atlánticas

Sobre umiaks, grasas, y demás.

Precisamente, los umiak esquimales son impermeabilizados echando mano de sustancias grasas. Grasa de oso o de ballena las costuras. Y aceite de pescado o de foca las pieles.

En lo que se refiere al tema del curtido, un curioso detalle. En la cita de la Vida de San Brandán se habla de pieles curtidas con roble. Cuando Alonso Romero construyó la Borna en 1976, encontró una persona en las rías bajas que todavía curía la piel empleando el roble. La técnica consiste en ponerlas en remojo en aljibes llenos de agua en los que se vierte abundante cáscara de roble rallado. Al parecer, desprende un tipo de sustancia llamado tanino que es responsable del curtido en cuestión. Para que quede bien curtida, la piel debe permanecer en remojo durante unos 8 ó 9 meses.

Biblioteca: El supuesto matriarcado de los cántabros.

El problema sobre lo que es y no es realmente el matriarcado es una cuestión bastante compleja. Varios rasgos que tú comentas son muy comunes a otras zonas del norte de España y creo que de algunas otras zonas también.

-Por ejemplo, en muchas zonas de Galicia, también se nombra a las personas por la madre... pero no de manera generalizada. Normalmente siempre hay "algo" que lo justifica: bien porque era viuda, bien porque el marido pertenecía a una "casa" que ya tenía, digamos, nombre propio. Normalmente, el echar mano de la mujer era una cuestión de lógica, a falta de otra referencia. No tanto una costumbre generalizada.

-Sobre el hecho de que la mujer trabajara la tierra, tú misma lo has dicho, porque el hombre se iba a trabajar fuera. Es decir, hacía falta traer más dinero a casa, y era el hombre el encargado de ello. Ante esa tesitura era normal que fuera la mujer la que quedara al cargo de la casa y la hacienda. En mi opinión, en una sociedad "matriarcal" en sentido estricto, no habría sido mal visto que hubiese sido la mujer la que se hubiese ido fuera a trabajar, y el hombre se quedara vinculado a la tierra.

-Lo de la hija que quedaba cuidando la madera, era el sino de muchas mujeres. Si los padres eran viejos, se tenía que quedar una hija -siempre una hija- a cuidar de los viejos. Que los hombres se fueran de casa a fundar familia estaba bien visto, pero entre las mujeres, al menos una tenía que quedarse "esclavizada" en casa.

-Lo de repartir la herencia de las hijas solteras entre sobrinos y no entre hermanos, tiene su lógica. Si heredaban los hermanos, y tiempo después morían ¿a manos de quién iba a parar la heredad? A manos de la viuda, es decir, de alguien que no pertenecía al linaje, que no tenía la misma sangre. El que heredaran directamente los sobrinos era una garantía de que el caudal hereditario pasara de sangre en sangre.

Biblioteca: CELTAS DE IBERIA

Eso de que los "celtas" llegaron en el 850 a. C. al sur no lo tengo nada, nada claro.

Y menos lo de "después de la caida de Tartessos a manos fenicias".

La idea de una Tartessos destruida por la conquista militar púnica hoy en día no se acaba de aceptar tan alegremente como en el pasado. Y de todos modos, ese colapso tartéssico, militar o económico, parece haberse producido en torno a los siglos VI-V a. C.

Antes del año 850 a. C. ni siquiera existía Cartago. En esas fechas, situar a los fenicios realizando operaciones militares a gran escala en el valle del Guadalquivir es impensable.

"Si consideramos que estos Celtas llegaron a la Beturia sobre el año 850 a.c. y eran parientes de los galaicos, entonces el origen solo puede estar en Galicia"

¿Dónde dice que los celtas de la Beturia del 850 a. C, eran parientes de los galaicos? ¿Indicios arqueológicos, textos clásicos? Ni los más irreductibles celtómanos gallegos se atreven a hablar de "celtas" en fechas tan remotas.

"¿Que hablaban los Celtas Galaicos?

Pues es claro que si los Celtas Galaicos son los originarios de los Celtas del Sur, la escritura silábica de las estelas encontradas en su zona nos da la pista arqueológica necesaria. Vease "Signario del S.O." en el mapa."

Pues no. Va a ser mejor dejar de lado el silabario suroccidental y volver a sumergirnos por enésima vez en las procelosas aguas de las lenguas prerromanas del occidente peninsular (tema que da mucho de sí en esta web) O sea, en la cuestión del lusitano y demás.

Es cierto que Estrabón habla de una migración de celticos y turdulos veteres desde el suroeste al noroeste, pero desde luego, estamos hablando de fechas muy posteriores a las que tú barajas.

"También, se debe considerar que los Contestanos (enclavados en zona Ibera y con fuerte influencia de esta cultura) deben ser en gran parte celtas, dado que allí nace el río Guadalquivir (río Baetis en la antigüedad) y además en su territorio estaba el único puerto celta en el Mediterráneo."

¿Un puerto celta en el Meditarráneo peninsular? ¿Cuál?

Biblioteca: CELTAS DE IBERIA

Sobre el origen de la voz "celta" se ha discutido largo y tendido por aquí. Echando mano de textos clásicos, todo parece remitirnos a las Galias...

Quizás era el nombre de algún pequeño pueblo que los griegos que fundaron Massalia se encontraron por los alrededores.

Biblioteca: Embarcaciones prehistóricas atlánticas

Me alegro que os haya gustado. Gracias por los comentarios.

Sobre lo dicho por Servan, sí. Se agradece cualquier aportación sobre el tema, incluidas fotografías.

Vaya por delante que me animé a elaborar este artículo porque advertía una cierta ausencia de temas naúticos en Celtiberia. El tema de los barcos vikingos es tan complejo que merece por sí solo artículo aparte, por eso decidí dejarlos fuera. Pero es cierto que de cuando en cuando en este santo foro se aborda el tema vikingo en términos militares, religiosos, incluso genéticos... en cambio el tema marítimo parece no suscitar tanto interés.

Sobre los sacrificios. Como he dicho en el artículo, tenemos testimonios de autores clásicos que hablan de sacrificios humanos entre los sajones para procurar una navegación propicia. Y de la costumbre entre los marineros franceses del canal de la Mancha de verter unas gotas de sangre para calmar el mal tiempo.

Sin embargo, reconozco que no he encontrado referencias relativas a la práctica de sacrificios humanos relativos, no a la navegación, sino a la construcción del barco. Lo cual no quiere decir que no existieran. Si alguien puede aportar algo...

Biblioteca:

El problema es que el listado toponímico que pretende probar la teoría no es de fíar.

Muchos de los topónimos nos remiten al fenómeno de repoblación de la Edad Media. Y otros son más que discutibles.

No sé yo de dónde sale que Calpe sea un topónimo de origen vasco. Muchos defienden un origen fenicio, procedente de Klp. Por cierto, no sólo hay un Calpe en el actual Gibraltar, sino también en otras partes del litoral mediterráneo. Incluso no faltan quienes piensen que el topónimo sería griego. En la Anábasis de Jenofonte se menciona varias veces ese topónimo...

Sobre el río Duero... a la raíz *tur creo que ya se le ha prestado atención en esta web en más de una ocasión. Parece ser que está muy extendida como hidrónimo. Incluso como etnónimo: turmogi, turodi, turduli, turdetani...

Aquí tienes un ejemplo:

http://www.celtiberia.net/verrespuesta.asp?idp=2662&cadena=TUR-

Por lo que respecta a los topónimos que empiezan con Carr-, la raíz *karr- viene siendo considerada preindoeuropea. Se considera que significaría "piedra", y ciertamente, se la ha emparentado con el euskera "harri". Sin embargo, está presente por toda Europa. Se trataría de una raíz preindoeuropea, cuya presencia en la toponimia sería mucho siglos anterior a la época que estamos tratando.

Y así, otras raíces. Lejos de ser vascas, parecen estar extendidas por otras zonas de Europa, lo que nos remite al panorama lingüística preindoeuropeo, al que la Península también pertenecería, y del que el euskera moderno sería la última supervivencia.

En ese sentido, insisto que la lista no me parece de fiar: se mezcla toponimia de origen medieval, toponimia preindoeuropea en general, términos que ni siquiera son vascos...

Biblioteca: Hallado el Medulio

Bueno, de entrada conviene aclarar que en ningún momento las fuentes clásicas hablan de galaicos en el Medulio.

Del Medulio sólo tenemos dos referencias de autores clásicos:

1) Floro (ss I-II d. C.): nos aporta un par de datos para su ubicación.(II,33,50)

-Fue cercado por un foso de 15 millas.

-Los defensores se suicidaron usando veneno extraido del tejo, de donde podemos suponer que en la zona abundaba dicho árbol.

2) Orosio (ss. IV-V), VI, 21, 7-8:

-Estaba en Gallaecia.

-Sobre el Minio.

-Fue rodeado por un foso de 15.000 pasos.

Como digo, no hay mención a galaicos. La referencia a Gallaecia no aclara mucho, En la época de Orosio esa denominación se aplicaba a todo el cuadrante noroccidental de la Península.

La referencia al Minio podría ser de gran ayuda. Sin embargo, muy a menudo los autores clásicos confunden ese río con el Sil (el tema se ha tratado aquí varias veces) El nombre de Minio y el de Sil nos remiten a una denominación común de "ocre, rojizo". Y Ptolomeo, por ejemplo, considera en su Geografía el nacimiento del Sil como el del Miño.

Sobre la diosa medhu. En las dos referencias que tenemos del pueblo astur de los lougei (la Tabula Lougeiorum y el pacto de O Caurel) no se menciona dicha divinidad. Y hasta donde yo sé (y a lo mejor me equivoco) ese teónimo no aparece en la epigrafía galaica, astur o cántabra.

Sobre el significado y posibles connotaciones de Medullius, ahí va una teoría. Varios autores creen que su significado etimológico es "llanura del medio". Se conocen unos 60 topónimos en Europa más o menos parecidos (Mediolanum, Medionemeton, Mediolum en la Celtiberia, mencionado por Ptolomeo, 2,6,57...)

Se trataría de un topónimo vinculado a la topografía sagrada celta. Una especie de lugar sagrado de carácter más o menos céntrico, que en el caso astur se habría convertido en el último núcleo de resistencia.

Como digo, es una teoría. De todos modos, creo que alguna druidesa de este foro podría aportar más información al respecto...

Biblioteca: Embarcaciones prehistóricas atlánticas

Bueno, de entrada, ya que se ha mencionado el barco de Oseberg, vaya por delante que debido a sus características morfológicas, es considerado un barco poco o muy poco marinero, de modo que se ha planteado la posibilidad de que fuera una especie de "yate de recreo" para pasearse por aguas tranquilas; un símbolo de estatus, más que un medio de transporte o combate.

Al respecto de las piedras....mmmmm... delicada cuestión, pardiez ;o)

En las sagas islandesas del siglo XIII se menciona, en efecto, una "piedra solar" que era empleada para orientarse en la navegación. También aparece citada en alguna saga noruega del siglo XI.

Algunos autores han defendido que se trataría de calcita, mineral que cambia de color al recibir el impacto de la luz solar. De este modo, en caso de navegar con un tiempo nuboso o neblinoso, la superficie de la calcita brillaría con la poca luz solar de la que se dispusiera, de modo que los navegantes podrían conocer cuál era la ubicación del astro rey, y así orientarse mejor. De hecho, la calcita es fácil de encontrar en el fiordo de Oslo.

Sin embargo, hasta donde yo sé, al margen de las citas literarias, aún no se ha encontrado ninguna piedra que confirme arqueológicamente su empleo

Biblioteca: Franco sí, Franco no

En muchos países del Este, todas las estatuas de la época comunista han sido agrupadas en jardines o explanadas cerradas, donde las gentes del lugar -y sobre todo- los turistas, pueden echarle un vistazo... ¿sería una solución?

Biblioteca: Franco sí, Franco no

Cogorzota:

Hasta donde yo sé, en esos países se pueden visitar los lugares a los que me refería, gratuitamente.

Biblioteca: Franco sí, Franco no

-Sobre el monumento en cuestión, a mí también me gusta. Lo que me parece horrible son los "menhires" que están al lado.

-Cuando el monumento fue inaugurado, Paco Vázquez dijo que "eso era lo que había que hacer en vez de retirar placas: recordar a los de los dos bandos". Bien es cierto que Vázquez siempre fue un poco difícil de ubicar: era republicano y a la vez monárquico; socialista guerrista y católico anti-abortista...

Y ahora, permitidme que lance la manzana de la discordia. Justo al lado de ese monumento, se levanta el llamado "cementerio moro". Es el lugar donde reposaron los cuerpos de los soldados marroquíes del ejército franquista muertos en la guerra civil. Tras la independencia de Marruecos, en 1956, los cuerpos fueron llevados a su país. El cementerio quedó vacío. Ahora lo están "reciclando" convirtiéndolo en una especie de jardín con las paredes cubiertas de azulejos llenos de palabras castellanas de origen árabe con su origen etimológico. La verdad es que me parece que podrían haberlo restaurado de otra manera. Es un trocho de hormigón que rompe totalmente la estética del lugar.

Como monumento franquista ¿deberíamos destrozarlo también? ¿O aquí ya empezamos con el factor "multi-culti"?

Biblioteca: Hallado el Medulio

Ya, pero yo insisto en el detalle: no mencionan galaicos por ningún lado. A lo mejor hay que mirar por la vertiente cántabra y astur.

Biblioteca: Franco sí, Franco no

Por cierto, Giannini... hablo de memoria, pero el edificio de la autoridad portuaria, si no me equivoco, fue construido precisamente siguiendo el "estilo Speer". Cosas de los años 40 y de la relación entre España y Alemania.

Y sobre el cementerio moro, me mantengo en mis trece. Se da la curiosa paradoja de que antes de la restauración (grafitis al margen) armonizaba más con el entorno.

Pero es que ahora, como tú has dicho, sin los vidrios y las tejas, y totalmente recubierto de cemento, en mi opinión rompe totalmente la estética del lugar, una zona de costa más o menos agreste.)

Biblioteca: BRIGANTIUM

El caso es que las comarcas que "producen" familias nobles en la Edad Media no son las más romanizadas, sino justo lo contrario... esto más o menos es visible en Asturias, León, Cantabria, Vizcaya...

Biblioteca: ALATRISTE de Agustín Diaz Yanes

Como ya se ha comentado más arriba, lo de convertir a Alatriste en leonés fue cosa de Viggo.

Contado por el propio Pérez-Reverte:

"No nos vimos mucho durante la intensa preparación de la película, y sólo en tres ocasiones durante los largos meses de rodaje. Me llamó alguna vez para comentar aspectos del personaje y de la historia, como el lugar de nacimiento de Alatriste. Nunca lo detallé en ninguna de las cinco novelas publicadas hasta ahora, pero a Viggo le interesaba el dato. La vieja Castilla, respondí. ¿Puede ser León?, preguntó tras pensarlo mucho. Puede, respondí. Así que se fue a León y lo pateó de punta a punta, deteniéndose en cada pueblo, en cada bar, hablando con quien se le puso delante. En efecto, concluyó al fin, Alatriste es leonés. Y lo dijo tan convencido que a estas alturas ni yo mismo cuestiono ya el asunto. De ese modo, viajando, leyendo, mirando, Viggo se llenó de España; de nuestra historia, de la luz y la sombra que nos hicieron como somos. Y así, en un proceso asombroso de asimilación, terminó haciéndose español hasta la médula: lo estudió todo, trabajó hasta perder el acento argentino, y hasta frecuentó a toreros para aprender ciertas maneras, cierto sentido de respeto por el enemigo, cierta actitud de resignado estoicismo ante la vida y ante la muerte."

Una noticia de hace algún tiempo:

Viggo Mortensen luce bandera y fotos de la región leonesa en Nueva York

El popular actor lleva la bandera de León dondequiera que va

M. Á. NEPOMUCENO LEÓN

Eso es hacer patria. Y por triple motivo. Invitado el pasado 17 de febrero a un acto de presentación de su último libro, Linger , en una prestigiosa biblioteca neoyorkina, Viggo Mortensen se dejó fotografiar con la bandera de León desplegada a su lado y la camiseta del Capitán Alatriste puesta, como primicia ante el estreno en España, el 1 de septiembre, de la película de Díaz Yanes.

Mortensen, que estuvo el 3 de febrero en el Auditorio leonés escuchando el recital de su compatriota la soprano Bárbara Bonney, viajó a Valdeteja para visitar a sus amigos y dedicarles Linger , un cuidado trabajo plagado de hermosas fotografías, escritos, poesías y pensamientos de este polifacético actor, entre las que se incluyen varias dedicadas a la Semana Santa leonesa, a pueblos como Valdeteja o La Seca, la Catedral, San Marcos y algunos rincones de la capital del viejo reino en diferentes épocas del año.

Biblioteca: ALATRISTE de Agustín Diaz Yanes

Yo la fui a ver el sábado:

Bien:

-La interpretación de los actores.

-La ambientación.

-El tono pesimista y decadente de la película.

-La encamisada del principio.

Mal:

-El acento de Mortensen.

-La trama: alibajos, lagunas, cabos sueltos, saltos argumentales inexplicados...

-La batalla de Rocroi.

Sobre la batalla de Rocroi, creo que poco o nada puedo añadir a lo dicho aquí. Creo que deberían haber ido menos de puristas y meter elementos digitales: al menos, podrían haber convertido a los 400 actores en 40.000 sin ningún problema. La escena del parlamento me parece muy forzada: los españoles hechos una pena, destrozados, y los franceses como si se hubiesen levantado de la cama (sin heridas, manchas, abolladuras en yelmos y corazas...). Incluso se establece un contraste entre las banderas blancas de cada uno. Demasiado forzado. Demasiado maniqueo.

IMPRESENTABLE:el final. Lo último que me esperaba era una música en plan banda municipal. Y ese Alatriste aguardando a los franceses como un torero entrando a matar... ¡¡¡viva el tópico!!!

Por cierto, aprovecho para colgar aquí un texto de José Carlos Iribarren, fabircante de mosquetes, vinculado a los grupos de recreación histórica napoleónicos, y que participó en la película como adiestrador de piqueros y mosqueteros:

"Nos convocaron al equipo técnico para una proyección privada de "Alatriste", el pasado día 25.

La película va a sorprender. No es fácil comentarte gran cosa por este medio. En todo caso, no es, ni mucho menos, una película "al uso". Creo que hay mucha calidad, tanto estética, como en los personajes. El guión quizá adolece de que es evidente que cuenta varias historias sucesivas, casi sólo esbozadas, con saltos en el tiempo que pueden presentar cierta solución de continuidad, pero para quien haya leído las novelas, les parecerá de lo mas lógico.

Para quien no, puede que eso les presente alguna dificultad de comprensión. Todo esto es en un grado creo que mínimo y seguramente pasará desapercibido para la mayoría.

Los actores, algunos soberbios. Destacan Viggo, Ariadna Gil y Unax Ugalde. Ariadna "se sale": Sencillamente, impresionante.

La estética es formidable: Auténticamente velazqueña.

Algunas escenas amorosas (son muy pocas), para mí, de lo mejor que he visto nunca en cine, por la elegancia y por la intensidad dramática que trascienden... y salvo una (y esta de forma muy leve y bella), no son nada explícitas. Quien espere ver una película estilo Hollywood, se equivocará, y también quien espere una de tipo "Europeo" (insoportablemente cultureta y pretenciosa). Es de una de una sobriedad que sobrecoge. Por supuesto, favorablemente.

Para mí, falla la batalla final, Rocroi. La localización es fatal. Uclés no da ni de lejos, imagen de Flandes. Había que haber rodado en el norte, donde hay verdaderas maravillas "centroeuropeas" en Navarra, Rioja, Cantabria, País Vasco, etc. No se ha empleado ni la décima parte del material que se rodó. Las pocas "panorámicas" resultan desoladoramente pobres y desmerecen mucho del conjunto.

Quizá lo mejor, no lo digo porque fuera yo quien los organizara, son los cañones, las escenas (brevísimas) de artillería. A los mosqueteros, parte muy importante, ni se les ve. No hay humo de pólvora, ni bruma de batalla norteña. Tampoco hay efectos visuales... La caballería, correcta, sin mas, aunque con muy excesivo protagonismo y muy poca idea de lo que realmente era, en sus evoluciones en el campo de batalla. Yo creo que la batalla se ha descuidado mucho y desmerece de la película.

Es gran lástima porque, entre otras cosas, esas son precisamente las escenas que justifican elevados presupuestos a los ojos del público y lo que se espera de esas cifras euromillonarias."

Biblioteca: ALATRISTE de Agustín Diaz Yanes

Una pregunta...¿Por qué se ha llevado la fama Rocroi?

Un servidor cree que como "punto y final" fue mucho peor Las Dunas (1658) Allí nos machacaron sin remisión, con muchísimas más bajas (y el enemigo, con muchísimas menos). Además, para más inri, los vencedores eran todos los enemigos de España juntitos: holandeses, ingleses y franceses.

Creo que es FQS el que el día tres pedía opinión sobre Angélica de Alquézar, comentando que Reverte la describía rubia...

Aquí la tenemos pintada por Velázquez:

Elena Anaya es un bellezón, pero el parecido

Poco le duró a la pobre el dolor por Íñigo (Murió antes de cumplir los 30)

Biblioteca: ALATRISTE de Agustín Diaz Yanes

Echadle un vistazo a este trailer:

http://www.youtube.com/watch?v=cN7SNjVCOG4&mode=related&search=

Algunas de las escenas de combate del principio (los jinetes franceses cayendo al chocar con las líneas españolas, los tercios abatidos como bolos por impacto de la artillería) ¿recordáis haberlas visto en la película? ¿O será parte de ese 90% de material grabado y desechado que mencionaba Iribarren, que luego se aprovechó para el trailer?

Por cierto, gracias a este trailer, confirmo un pequeño detalle que ya me pareció ver en la película.

El mapa de Flandes que Cámara/Olivares le muestra a Alatriste es este.

Curioso que el Conde-Duque se tirara cuatro años "estudiando" un mapa de las Provincias elaborado por los enemigos con fines propagandísticos...(buscad en Google Imágenes "Leo Belgicus")

Biblioteca: .

Llug...

Desde luego la cara que tienen algunos "imbestigadores" es soberana.

Si la cruz fue "inventada" durante las guerras cántabras

¿Cómo es posible que décadas antes Espartaco y los suyos fueran crucificados?

Biblioteca: ALATRISTE de Agustín Diaz Yanes

Bueno, es que la película tardó en estrenarse porque según parece el proceso de postproducción fue especialmente largo.

Sospecho que ello tiene que ver con el corta-pega. Para hacer una película coherente desde el punto de vista argumental, tendrían que haber rodado una "Novecento". Y eso en el cine, como que no vende demasiado...de manera que en el montaje final, como digo, tuvieron que meter la tijera pero a base de bien.

Un ejemplo: a mí no me queda nada claro lo del galeón: traición, los estaban esperando... vale ¿pero quién? ¿quién les vendió? ¿fue para poder llevar a cabo el contrabando, o para cargarse a Alatriste?

Biblioteca: ALATRISTE de Agustín Diaz Yanes

Bueno, la verdad es que sí...

A veces parecía un vídeo de Al Qaeda.

Por cierto, aprovechemos para reivindicar el papel de un paisano:

Luis Zahera -para el público gallego, el "Petróleo" de Mareas Vivas- en el papel del soldado portugués y (supuesto) judaizante Luis Pereira.

Biblioteca: ALATRISTE de Agustín Diaz Yanes

Ah, gracias por la aclaración..

Biblioteca: ALATRISTE de Agustín Diaz Yanes

Bueno, el tema que se está debatiendo no es baladí.

Yo lo llamaría el "Efecto Da Vinci": meclar lo que realmente se sabe de la Historia, con elementos ficticios e incluso con la opinión personal o las idas de olla del autor.

El resultado, un pastiche. Creo que Dan Brown y sus acólitos ya han hecho demasiado daño. Evidentemente, Alatriste es otra cosa, pero yo sigo sin ver claro el tema. El bueno del capitán ni siquiera ha existido con ese nombre (a diferencia -como descubrimos muchos aquí- de los Lucio Voreno y Tito Pulón de "Roma")

Yo desde luego, habría intentado de algún modo diferenciar lo real de lo ficticio en esa exposición, pero en fin...

Por cierto, mi padre fue también de los que sufrió una velada crítica por parte de mis profesores (allá por los primeros tiempos de la EGB) por su "injerencia".

Hay que joderse.

Biblioteca: ALATRISTE de Agustín Diaz Yanes

Ajá, ya me ha sacado de una duda...

"El combate entre piqueros es convincente, incluyendo el choque lento y como tentativo de las picas"

Lo cierto es que es una de las dudas con las que salí de allí... yo me esperaba un choque a lo bestia, con "crujir de lanzas". Aprovecho para preguntar: esas incursiones que llevan a cabo algunos hombres (incluido Íñigo) bajo las picas francesas durante esos instantes de tanteo, acuchillando enemigos... ¿también se llevaban a cabo?

Biblioteca: OS GUERREIROS GALAICOS A PRIMEIRA TESTEMUÑA EUROPEA DE CADROS ESCOCESES NA ESTATUARIA PRERROMANA.

¿Mámoas celtas?

¿Pero se ha encontrado alguna mámoa con ajuar que podamos identificar como propio de esa época?

¿Es una casualidad que sean precisamente las mámoas de la época castrexa las que han desaparecido en su totalidad?

Biblioteca: ---------------

¡Gasp! Me acabo de retrotraer a mis tiempos de estudiante...

Un buen resumen sobre el contenido jurídico del Liber Iudiciorum

http://es.wikipedia.org/wiki/Liber_Iudiciorum

Biblioteca: ALATRISTE de Agustín Diaz Yanes

A FQS, gracias por las aclaraciones.

Siguiendo con lo del hospital...al menos a finales de la Edad Media, las camas no estaban separadas tal como se ve en la película. Si no me equivoco, las camas tenían doseles, y para preservar la intimidad del enfermo, etc, se corrían dichos doseles y punto. No había barreras físicas entre cama y cama. Incluso podía darse el caso de meter a varios enfermos en una misma cama.

No sé si esa "moda" seguía en el siglo XVII...

Por cierto, como se ha señalado, cuando Alatriste visita el hospital, se ve a un grupo de mujeres bordando la bandera a cuadros que luego ondea el tercio. Supongo que se rodó alguna escena de entrega a Alatriste de la bandera en cuestión, que sufrió tijeretazo.

En otro foro que leí por ahí, se hablaba de 90 minutos de "tijera".

¿Incluirán las escenas en el DVD?

¿No las incluirán, pero dentro de un par de años estrenarán "Alatriste: el montaje del director"?

Biblioteca: ALATRISTE de Agustín Diaz Yanes

Discrepo, Virio:

Cuando a uno le quieren vender una mentira como si fuera la verdad, malo.

Véase la polémica del "Caso Istochnikov"

http://blogs.elcorreodigital.com/index.php/magonia?cat=412

Y podríamos hablar de cosas como las "dramatizaciones" radiofónicas, en las que incluye datos que son -directamente- mentira (véase el caso del Caminante de Boisaca)

O cómo -al menos hace meses- seguía dando la matraca con el "apoloescepticismo" aportando un rosario de "pruebas" que hacían dudar de la llegada del hombre a la luna. Eso sí, aclarando que él no se posicionaba, que fuera el espectador el que decidiera... para ello -digo yo- lo justo sería aportar los argumentos que explican las "anomalías" de las imágenes lunares. Pero no: que si la bandera ondea, que si no se ven las estrellas.... los argumentos que se han aportado para explicarlo, ni se mencionaban.

A la Ciencia le enmenda la plana la Ciencia, no cuatro periodistas vendelibros metidos a Indiana Jones.

Andar a estas alturas de la vida con cuentos junto al fuego está muy bien para pasar miedo un ratito, pero no para hacer avanzar los conocimientos científicos.

Y que dejen en paz a Galileo. Los que condenaron a Galileo no fueron los "escépticos", sino -precisamente- unos hombres de religión guardianes de la superstición y el irracionalismo, que consideraban la Biblia algo incuestionable (como los mencionados periodistas vendelibros, que aún siguen dando la matraca con los restos del Arca de Noe en el monte Ararat)

Biblioteca: ALATRISTE de Agustín Diaz Yanes

Más que zocos, me parece el calzado que se llevaba en aquella época... Desde luego, mucho más práctico -y más adecuado para soldados- que las alpargatas que se llevaban en zonas más meridionales (aunque las alpargatas sí acabaron siendo calzado del ejército español... pero es otra historia)

Por lo que se ve en la peli, al menos Alatriste lleva su calzado roto con altivez.

Y ya que Ainé ha mencionado la palabra "mercenario", sí me gustaría hacer una reflexión al respecto.

¿Eran realmente mercenarios?

Es decir, un soldado profesional, alguien que pelea por dinero como único medio de supervivencia, no tiene por qué ser un mercenario.