Autor: Brigantinus

lunes, 24 de marzo de 2008

Sección: Leyendas

Información publicada por: Brigantinus

Mostrado 210.371 veces.

Breogán, Hércules, la Torre y los Milesios.

Suprimido.

No hay imágenes relacionadas.

Comentarios

Pulsa este icono si opinas que la información está fuera de lugar, no tiene rigor o es de nulo interés.

Pulsa este icono si opinas que la información está fuera de lugar, no tiene rigor o es de nulo interés.

Tu único clic no la borarrá, pero contribuirá a que la sabiduría del grupo pueda funcionar correctamente.

Si te registras como usuario, podrás añadir comentarios a este artículo.

Cómpre facer varias puntualizacións ao texto de Brigantinus.

1/ O personaxe e maila lenda de Breogán foron creados ex novo polos eruditos irlandeses medievais, fundamentalmente a partir de dous fragmentos contidos na "Historia adversum paganos" de Orosio. Neses fragmentos facíase mención da cidade galaica de Brigantia, da súa torre e da relación xeográfica das dúas con Irlanda e con Britania. Ese material foi o que levou á invención da figura de Breogán e da historia da construción da torre e a posterior invasión da illa polos descendentes de Míl. Hai que saliantar, polo tanto, que Breogán non existiu até que os eruditos gaélicos leron a Orosio e argallaron a lenda cos materiais que lles fornecía o escritor galaico -probabelmente durante os séculos VII e VIII.

Porén Orosio non foi a única fonte na que se basearon. Tamén debeu de ser importante, no intre de imaxinar as relacións entre Irlanda e a Península Ibérica, unha información contida nas Etimoloxías de Isidoro de Sevilla. Alí afirmábase que o nome latino de Éire (Hibernia) procedía do antigo nome de España (Hiberia, tal e como o escribía Isidoro), debido á proximidade xeográfica entre as dúas terras. Xa que logo, Orosio e Isidoro foron as fontes fundamentais no artellamento da lenda de Breogán. E así o recoñecen todos os investigadores modernos que estudaron a formación do "Lebor Gabála Érenn": Macalister, Van Hamel, Baumgarten, Carey, Scowcroft.

2/ É imposíbel considerar o "Lebor Gabála Érenn" como un texto que narra acontecementos históricos reais -cando menos nas partes que atinxen as distintas invasións da illa, dende Cessair até os Tuatha De e os descendentes de Míl. En troques o LGÉ é unha obra pseudo-histórica que conta feitos fabulosos, inventados por autores medievais que se baseaban en diferentes materiais (Biblia, fontes clásicas, tradicións indíxenas). A maior parte dos personaxes e dos acontecementos que aparecen no LGÉ son tan fabulosos como as dinastías troianas dos britóns recollidas na "Historia Regum Britanniae" de Geoffrey de Monmouth, ou como os míticos monarcas españois de Annio de Viterbo. Por iso resulta absurdo querer deducir a partir deles antigas relacións entre Galiza e Irlanda, supostamente representadas na lenda de Breogán.

As relacións atlánticas entre as illas británicas e o norte da Península Ibérica en épocas prehistóricas só poden ser dexergadas e demostradas por medio da información arqueolóxica. Todo o demais son esbardalles.

3/ Non é verdade que a lenda de Breogán se introducise en Galiza xa no século XVII. Os datos fornecidos pola historiografía da época non amosan indicios da súa presenza. É certo que algúns historiadores galegos estiveron en contacto con irlandeses no Colexio de Irlandeses de Santiago de Compostela, dirixido entón polos xesuítas. En concreto é moi posíbel que dous xesuítas ourensáns -Benito Vázquez e Juan Álvarez Soutelo- fosen mestres no devandito Colexio. E tamén é posíbel que alí escoitasen algunhas das tradicións que os irlandeses contaban verbo das relacións entre Éire e España. Soutelo, por exemplo, salientaba na súa Historia de Galiza certas semellanzas existentes entre Galiza e Irlanda: “Apoyan esta verdad, las Aldeas, Casas, Castillos, i costumbres de los naturales [de Irlanda] en las partes Mediterraneas (qe. en la Maritima no hai cosa permanente con la mezcla de forasteros) mui semejantes, como me certificò un hijo de la Isla, a las Aldeas, Casas, etc. de Galicia, i no menos los sobrenombres de muchas familias propias de este Reino” (fol. 102r).

Mais tanto Vázquez como Soutelo nunca falaron de Breogán nos seus escritos sobre a historia de Galiza.

Estes dous autores afirmaban que os antigos galegos poboaran Irlanda e Escocia, pero empregaron para iso outros personaxes distintos de Breogán, Ith e os fillos de Míl. O principal protagonista elexido polos dous xesuítas foi Gatelo, príncipe grego casado con Scota, a filla do Faraón exipcio. Se ben a lenda de Gatelo era tamén de orixe gaélica -Gatelo era a denominación latina de Gaedhel Glas, o mítico devanceiro dos gaélicos-, dende finais da Idade Media a súa historia se diferenciara en numerosos aspectos da tradición do LGÉ, pasando a se converter nun patrimonio particular da historiografía escocesa.

Cómpre aclarar, xa que logo, que se as lendas gaélicas estiveron presentes en Galiza no XVII, foi a través de Gatelo e non de Breogán. Este último só se incorporou á antiga historia de Galiza a partir da segunda metade do século XIX, sobre todo grazas aos escritos de Manuel Murguía.

Se alguén desexa ler máis sobre estas cuestións, pode consultar os meus artigos publicados en "Gallaecia", a revista editada polo Departamento de Historia I da Universidade de Santiago de Compostela:

PEREIRA GONZÁLEZ, F. (2002): “O príncipe Gatelo, fundador de Brigancia: un ‘precursor’ de Breogán na historiografía galega”, Gallæcia 21; pp. 317-343.

- (2005): “As relacións Galiza-Irlanda na historiografía (séculos XVI-XVIII)”, Gallæcia 24; pp. 281-307.

- (2006): "Lendas medievais sobre a orixe dos irlandeses", Gallaecia 25 (no prelo).

Yo no soy filólogo, pero parece estar bastante claro que kallaicos es una adaptación al griego de un nombre que en la lengua original podría ser muy parecido ¿por qué no? a gaélico (o gael).

En cuanto al nombre de brigantes, sigo creyendo que éste debe de tener bastante relación con los brigios de Tracia, desde el momento en que otra tribu celta británica, los cymri o cimrios (asentada en Gales), tiene un nombre muy similar a la de los cimerios del mar Negro; y la tribu irlandesa de los escotos (establecida tardíamente en Escocia) tienen un nombre semejante al de los escitas. Tres conexiones con Europa Oriental son demasiado numerosas para no ser significativas. Después de todo, las culturas indoeuropeas consideradas "protoceltas", de la Edad del Bronce y del Hierro, tuvieron su origen en las zonas orientales y centrales de Europa.

Por cierto, el argumento que expones en tu artículo, indicando que las lenguas célticas de Irlanda y Galicia no evolucionaron del dialecto "Q" al "P" por encontrarse estos dos territorios geográficamente aislados no es muy convincente, ya que en Gran Bretaña, que también es una isla, sí se produjo ese cambio.

Debo admitir, sin embargo, que si no se ha encontrado un estrato prerromano en el solar de la Torre de Hércules, es más prudente pensar que la Torre de Brigantia mencionada en el Leabhar Gabhala ha de ser un anacronismo incorporado a la tradición oral irlandesa en época romana o posterior. No obstante, el "silencio arqueológico" hay que tomarlo también, en determinados casos, con algunas reservas. Si aplicásemos sistemática y estrictamente el principio de que aquello que no ha dejado vestigios no ha existido, tendríamos que pensar que la Esfinge de Gizeh, por ejemplo, jamás tuvo una nariz.

Por otro lado, estoy de acuerdo en que la navegación desde Galicia a Irlanda tuvo que producirse costeando por el norte de España y el litoral occidental de Francia.

Respeto, de todos modos, tu escepticismo hacia la existencia de un importante núcleo histórico en el Leabhar Gabhala, aunque no lo comparto.

Un cordial saludo.

Caramba, qué animación, y ya está el piedrolo subido y todo (gracias, Giannini, por comentario e intención de subirla, y a Pater por lograrlo).

Por otro lado, agradezco que Pater me aclarara por fin el desconcierto que tenía con la dichosa foto y la cita de Alfredo Erias, tanto éste como el arte de la fotografía parecían claramente más recientes que el edificio mismo tal como aparecía en ella.

Sobre el pedrusco, no se me ocurre sino que es endiabladamente difícil saber para qué era, aunque alguno (que viva cerca de la costa, claro) podría ir a cualquier farero realmente mayor con las fotos y preguntarle, quizá para ellos sea más comprensible.

En cuanto a los sistemas de aviso de los faros romanos, eran sobre todo dos: el espejo giratorio de día y un gran fuego de noche, evidentemente metido dentro de un fanal, por ejemplo hecho de lapis specularis, que deja perfectamente pasar la luz. Y ahora que lo pienso, quizá el piedrolo era la base del tubo del espejo, por eso tiene más sección por abajo que por arriba, para una mayor estabilidad. Pero es sólo una elucubración sujeta a crítica y mejora, puede ser de un uso similar pero posterior.

Bueno, qué debate tan interesante. Cuánto para conocer y pensar!. Al menos uno se lo esta pasando de vicio, o "de luxe" que diría un amigo.

Anímense y participen. Muchas gracias a todos, a la Dra. Canto por su aportación en torno a los sistemas de iluminación de los faros empleados en época romana. Nunca había leído nada en relación con espejos giratorios y menos sobre el posible empleo de lapis specularis para construir un fanal.

No menos interesantes son los mensajes y pregunta del Sr. elpater sobre esos "atónitos", que también intrigan oiga. Anímense a responder que muchos, entre los que me encuentro, lo agradeceremos, o como leía esta tarde en otro soporte y en otro lugar "recibiremos merced".

Sólo una nota para decir que, como el Sr. Giannini, me lo estoy pasando de vicio. Y para disculpar de antemano mi silencio durante unos días. Me pongo el casco (Montefortino, por supuesto) y me adentro en Territorio Comanche, digo Celta ;-)

Gracias a todos por tan buenos ratos, y hasta pronto, espero.

Sra. ainé:

Sobre el texto de Orosio muchas y muy buenas cabezas han pasado, y algunas han hablado. Por ejemplo, creo recordar que fue el catedrático de latín don Manuel Díaz y Díaz, a quien no osaría yo de discutirle en su terreno, quien propuso una traducción en la que, para guiar al lector poco avisado, añadía un "(el mar de)" en el texto; es decir, "... la ciudad galaica de Brigantia eleva, para observación (del mar de) Britannia un faro altísimo...".

Los cálculos de técnicos de señales marítimas que se han dedicado a esto, que los hay (por ejemplo el Sr. Sánchez Terry), calculan, si la memoria no me falla, que la luz de una hoguera encendida sobre la Torre de Hércules, dada su altura, tendría un alcance mínimo de 12 millas y máximo de 18. Me temo que Britannia está más lejos.

Por otra parte, si olvidamos la luz y pensamos en la atalaya, mucho me temo que no se va a ver Britannia ni con la ayuda del Hubble.

En cuanto a lo otro, lo siento mucho: he entrado aquí a hablar de historia y/o arqueología, y no estoy dispuesto ni a dejar de hacerlo ni a meterme en asuntos personales que ni me interesan ni son cosa mía. Allá cada cual con sus filias y sus fobias, que a mí con la Torre de Hércules y similares me llega y me sobra. En otros pagos no me encontrarán, por más que me busquen.

Volviendo al asunto, debo recordarle que Orosio dice, y dice muy clarito, "...et inter pauca memorandi *operis*", cuya traducción correcta no es "cosas". Si no me equivoco (y puedo estar equivocado a todas luces, incluída la del Pharum Brigantium), "operis" se refiere a obras, a cosas hechas y fabricadas, no naturales. Malamente podemos tomar los faros que usted cita como "memorandi operis", por más que en el más alto haya celebrado sus encuentros mitinescos nuestro "inter pauca memorandi" don Manuel.

De todas formas estoy de acuerdo con usted en que faros hay muchos. Los halógenos dan mejor luz, y en Francia eran amarillos, aunque creo que ya no es obligatorio. Cada coche lleva al menos dos, sin contar los antiniebla, y cada moto, uno. Pero en el ángulo del cierzo, un altísimo faro levantado por la ciudad Galaica de Brigantia como atalaya para vigilar (el mar de) Inglaterra, una de las pocas obras de su especie que merecen ser recordadas, es la Torre de Hércules, al menos mientras no encuentren otro faro más alto, más gordo y más guapo. Sic transit gloria mundi.

Elpater...a ver si yo estoy equivocada (hablo de memoria)

Tengo entendido que los lugares llamados "Faro" fueron son puntos estratégicos de vigilancia (por situación con amplias vistas sobre un amplio territorio), en los que pudo o no haber una construcción para "prender la lumbre necesaria", mediante la cual, se enviaban "mensajes" a lugares lejanos (rústico pero efectivo método de comunicación...un mensajero a caballo era infinitamente más lento).

Otro ejemplo de faro interior sería la actual población "Haro" (bastante lejos del mar)

(no estoy muy segura haya entendido lo que quise decir antes...ni afirmo ni niego lo que no se...pregunto posibilidad)

Un saludo

ainé, en La Coruña ocurre lo mismo que en Cádiz. Son dos territorios rodeados por mar, salvo por la parte, la que ocupa el istmo. En ambos casos se crearon asentamientos humanos permanentes desde la Antigüedad, así que no debían ser tan difíciles de defender ¿o no?

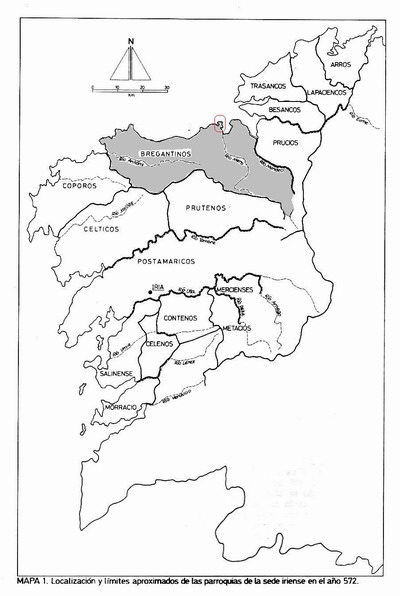

El Parroquial Suevo de 572 nos aproxima a la división eclesiástica del territorio de la actual Galicia en el siglo VI. Mientras las divisiones más al septentrión van a permanecer sin cambios (o casi) hasta los actuales arciprestazgos, no ocurre lo mismo con las que ocupan la zona central de la actual provincia coruñesa. En el mapa elaborado por el Dr. D. Fernando López Alsina [(1988): La ciudad de Santiago de Compostela en la Alta Edad Media. Ed. Ayuntamiento de Santiago / Centro de Estudios Jacobeos / Museo Nacional de las Peregrinaciones] podemos observar el mayor tamaño que ocupan circunscripciones como Coporos, Bregantinos, Célticos, Prutenos o Postamáricos frente a las de Arros, Lapaciencos, Trasancos o Besancos. Todas ellas responden a nombres que, o bien son conocidos por las fuentes textuales antiguas, o su existencia prerromana puede ser deducida (o al menos sugerida) de otros topónimos (como Bregantinos a partir de Brigantium).

En el caso de Bergantiños, vemos que se extiende por una amplio territorio desde la desembocadura del Anllóns al W hasta el río Mandeo al E, quedando la ciudad de A Coruña (con el "altissimam pharum", posteriormente Faro Precancio) casi en el medio de la circunscripción.

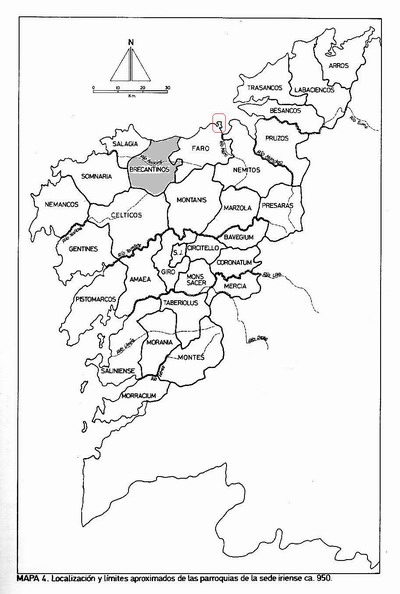

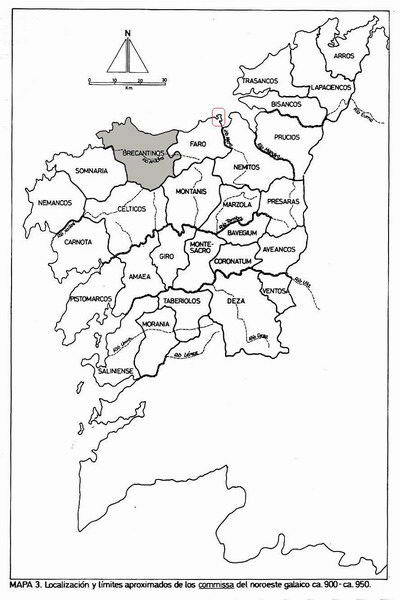

Las amplias parroquias iniciales experimentan posteriormente una subdivisión en territorios menores. Hacia el año 950 el territorio de Bergantiños se ha dividido en cuatro: Salagia y Bregantinos al W, Faro en el centro y Nemitos al E. Se diría que la "altissimam pharum", bien conocida en Europa en la Alta Edad Media, tuvo tal "poder de convocatoria" que impuso su nombre al antiguo, creándose el distrito de Faro, y dejando el anterior Brecantinos para las tierras situadas a su oeste. El faro brigantino, antes en medio de la circunscripción de Brecantinos, crea su propio territorio con su nombre (Faro), si bien sigue conservando en su apellido (Precancio) el recuerdo del anterior.

Lo mismo ocurre con los "commissa", que responden básicamente a los límites vistos para las parroquias. En el caso del antiguo Brecantinos, hacia el año 900 nos aparece fragmentado en tres territorios independientes: el que mantiene el antiguo nombre de Brecantinos (agrupando las parroquias de Salagia y Brecantinos), el commisso de Faro y el de Nemitos.

En consecuencia, podemos emitir la hipótesis de que, si bien sabemos que a partir del siglo X el Faro de la ciudad coruñesa da nombre a su propio territorio, quedando alejado del de Bergantiños, en el siglo VI estaba situado en el centro del territorio de Brecantinos. Con la fragmentación de éste, el Faro dio nombre a su circunscripción, y el de Bergantiños quedó como propio para las tierras occidentales adyacentes a la tierra de Faro. Se deshace así la contradicción de que el Faro Precancio estuviese fuera de la tierra de Bergantiños.

Muy interesantes los mapas ,sobre todo,porque según mis hipótesis de la vía XX la mansión de Brigantium se situaría en el límite entre el territorio Bregantino y el territorio de Faro,en Laracha,justo en la limatesa que separa la vertiente del Anllóns de los valles de Arteixo.Esto refuerza la hipótesis de la terminación -um de Brigantium,como la mansión a partir de la cual se termina o se da acceso al territorio de los Bregantinos.Una casualidad más.

Respecto al origen del nombre de La Coruña, pienso que tal vez está igualmente relacionado con las antiguas rutas de navegación. Esta idea es sólo una hipótesis, pero "Coruña" se parece bastante a otros topónimos como Cerne (o Kerne) y Cirene, así que quizás la península coruñesa fue llamada así por los navegantes de origen mediterráneo. En el relato griego sobre el viaje de Hannón, se dice que los cartagineses fundaron una colonia llamada Cerne en la costa occidental de África, y también se llamaba Kerne o Cerne la región británica de Cornwall o Cornualles, adonde los navegantes acudían para obtener estaño, mientras que Cirene fue una colonia griega de Libia. Si los tartesios, griegos o cartagineses, le llamaban Coruña (o algo parecido) al lugar que los celtas de Galicia llamaban Brigantia, este territorio pudo haber sido, ciertamente, una importante escala en la ruta de navegación hacia Cornualles e Irlanda.

La Coruña en época romana era algo similar a lo que hoy es Corme pero con un faro,que se iba a ubicar en las Sisargas(Proximum Promontorio) pero al estar separadas por mar se decidió ubicarlo en el otro corno terrestre;la península coruñesa.

Hola Abo.

Suponemos que las vías romanas d Gallaeccia son de época de Augusto. Cada vez que aparece una inscripción de la Legio X O VII se pone en relación con la construcción de las vías. Se dice que las vías se hacen para el control del territorio, su conquista y dominación, la extracción de las riquezas.....Las conquistas, las exploraciones, la factura de las infraestructura iniciales, recordemos que la vía XVIII, la más moderna de las 4 de Callaecia, es del año 80 d. C, a quién las atribuyes si no?

Retomando el mapa que 03/05/2206 a las 21: 51:40, el pater el que con su pama, el primero nos muestra el territorio Brigantino, observamos como su límite este, y como el mismo Pater señala llega hasta el Mandeo-. El Mandeo nace en Mandeo, en A serra da Cova da Serpe, junto a Cidadela y Curtis. ¿Veis como al final siempre siempre estamos hablando del mismo territorio y como el territorio Brigantino originariamente llega hasta Teixeiro y Curtis?. ¡Entonces no sería tan descabellado considerar que la Civitas pudiera estar retraida y vigilante de la costa (estuviera donde estuviera el faro) y con un territorio anexo, que si coincidiría con ese territitorio brigantino?

Saudos

Per (Hoy a las 20:09): Disculpe que intervenga para este detalle, pero todas las ciudades que fueron grandes o dignas de mención en la Antigüedad, salvo que se redujeran después a despoblados (caso de Cástulo o de Segóbriga por ejemplo), que son un número mínimo, siguen estando hoy donde estaban entonces, porque las mismas condiciones favorables que las hicieron nacer las hacen permanecer.

Brigantium estaba en la costa, y ahí porque era la ciudad del "Mégas Limen", del "Gran Puerto", ya para los griegos, y del Portus Magnus para los romanos, con un buen territorio al que más tarde daría nombre su gran faro (memorable "inter pauca memorandi", no podía haber 2, 3 o 4 como él, era ése, el famoso). Era exactamente lo que hoy sigue siendo Coruña: la ciudad importante del puerto más importante.

Otra cosa es encontrar el yacimiento principal, pero es sólo cuestión de tiempo, suerte y paciencia. Porque no creerá Ud. de verdad que desde Teixeiro/Curtis pudieron los brigantinos presenciar y asustarse al ver la llegada de la flota de César... Saludos.

Sr. Coso:

Además de las explicaciones lingüísticas que ya le ha dado quien está más que capacitado para darlas, y que dejaron claro que Brigantium no puede venir de Vir ni Coruña de Caronium, le añado una de otro tipo, aunque deba reconocer que no espero más que una postura refractaria por su parte. El Caronium que conocemos no viene del Itinerario (salvo error por mi parte) sino de Ptolomeo. Y éste diferencia perfectamente cuándo está hablando de localidades (o accidentes; su relación recuerda mucho a lo que llamamos "derrotero") costeras y cuándo de lugares del interior. Brigantium, citado entre desembocaduras de ríos y promontorios costeros, pertenece a las primeras; Caronium, con toda claridad, a los segundos (cerca de éstos [los ártabros] están los galaicos lucenses, cuyas ciudades interiores son]: ... Caronium...

Es decir: Ptolomeo dice claramente que Brigantium es costera y Caronium interior. Lo siento.

“…Brigantium, citado entre desembocaduras de ríos y promontorios costeros, pertenece a las primeras;…”

Uy!!! = Betanzos!!! ;)

Ahora pensando con la neurona dislocada:

Crunna=Coruña

Caronium=Caroubáns (Ames-Coruña)….Caroubáns eran os que vivían en Caronium (vaite ti saber! Cousas máis rariñas de viron!)

elpater, intentaré buscar esa noticia de Tettamancy aunque tal vez mi memoria, mi mala memoria, me haya jugado una mala pasada confundiéndola con la de la Zapateira a la que alude.

Al fin encuentro una cita que recuerdo -cosa que como se ha podido ver, no me sucede todos los dias :D- Debe ser que en otro foro se está tratando del Catastro de Ensenada y me ha refrescado la memoria. La respuesta 40ª al interrogatorio practicado en La Coruña, indica al nombrar las fincas que tiene el Rey en la ciudad: "La [Torre] del Cuerpo de Guardia de la *Estrada Encubierta*, de doze varas de frente y ocho de fondo" [BARREIRO, B. La Coruña 1752, según las respuestas general al Catastro del marqués de la Ensenada. Madrid : Tabapress, 1990, p. 64]. También juraría que vi citada esa "Estrada Encubierta" con un significado de camino cubierto interior a una fortificación, a una muralla, en otros documentos... aunque, para variar, no recuerdo dónde.

Siento haya habido mala interpretación...pa eso estamos, para aclarar dudas si surgen.

Dice: "...en cuanto a tamaño, a una ciudad romana en Galicia. ¿Conoce usted alguna otra además de Lugo?.."

El tamaño es "relativamente importante"....y a lo largo del tiempo la "regla" tampoco cambió (prerromanos, romanos, visigodos,...tenían básicamente las mismas necesidades para establecer un asentamiento)

Núcleos importantes en la antiguedad y que tienen un río cercano (la "regla" no solo sería para Galicia): Mérida, Segovia, Astorga, Iria Flavia, ... (el río puede estar a 5km o incluso un poco más...para abastecimiento mínimo de agua, sabemos que en Galicia hay un riachuelo cada poco y fuentes por doquier...por eso hay tantísimos núcleos de población):

Fíjese que los castros están sobre un promontorio (mejor defensa) y siempre "relativamente cercanos" a un río, si no, pegados. Y si hablo de río, no solo me refiero a la necesidad del agua....me refiero al hábitat que hay entorno a un río (fauna, flora,...cerca de un río hay vida vegetal y animal...de todo se come) ;)

Pero es mi humilde y simple opinión.

Sra. Onnega:

Tras unos sabios comentarios, nos dice usted:

"ese farum precantium aparece en otra versión como farum praetancium (Tumbo colorado). Lo raro de precantium, sumado a lo más raro del praetancium, me hace suponer que ninguno está bien."

No sé si el ejemplo será el correcto, porque me da la impresión que el documento de 991 del Tumbo Colorado no es más que una ficha-resumen (ignoro cómo se diría entonces) del diploma original, recogido en el Tumbo A de la Catedral de Santiago, de la misma fecha, por el que Vermudo II otorga una serie de villas y ecclesias, además del faro y su commisso, al obispo de Santiago.

Le transcribo ambos documentos, simplemente para que se pueda comprobar cómo el primero no es más que una breve selección de frases textuales del segundo, mucho más amplio (intento señalar las correspondencias en negrita).

Aprovecho para señalar también que, por la redacción del resumen, el Faro Precancio debía tener gran importancia; obsérvese que el resumen consta de sólo cuatro partes:

1) Presentación

2) Donación de la villa Lacedurium y otras (resultando que las "otras" son un montón de ellas, con sus hombres, sus iglesias y lo que le tercie)

3) Donación del Faro Precancio y su commisso

4) Firmas, testigos, oración, despedida y cierre tras el himno nacional y los gritos de rigor.

Es decir, un número grande (cuento al menos 29) de villas, con sus iglesias, pesquerías y lo demás, se agrupan en un apartado; y otro apartado de la misma importancia se dedica sencillamente al Faro Precancio (el cual claramente no es una villa ni ciudad, sino una "pinnam fabricatam ab antiquis hominibus" ) y su commiso, así como a la "Civitatem ab antiquis fabricatam per suos terminos non procul ab ipso faro" . No sé si será significativo, pero parecer, lo parece.

El documento es fundamental para conocer algo del faro en torno al año 1000. Gracias a él tenemos noticias de que:

1) En la costa ("a parte maris oceani") hay un Faro Precancio, que es una construcción antigua ("pinnam fabricatam ab antiquis hominibus"; según Díaz y Díaz, ya comenzada su destrucción, cosa que verifican las excavaciones de la Torre de Hércules, pues los depósitos bien datados en torno al año 1000 cubren grandes sillares, incluso una cornisa, caídos previamente del muro exterior del faro).

2) Ese Faro es la cabeza de un commisso ("cum suo commisso").

3) Dentro de los términos del commisso ("per suos terminos") y no lejos del faro ("non procul ab ipso faro") hay una antigua ciudad ("civitatem ab antiquis fabricatam").

De lo cual se deduce... ¿que el faro estaba en Cidadela y la ciudad en Laracha? Será, será.

Pero volviendo a lo suyo: me da la impresión de que en este caso, si es correcto lo que presumo de que el corto documento del Tumbo Colorado no es más que un resumen del original del Tumbo A, podemos entender la diferencia de transcripción del Faro Precantio simplemente como una modificación del copista. sin más implicaciones.

Veamos los documentos (ambos del 991, ambos en la Catedral de Santiago):

TUMBO COLORADO

ego Veremundus rex, serenissimus princeps Domini servus et apostoli eius, "y dales" villam meam, quam accepi de susceptione genitoris mei divae memoriae domni Hordonii principis, nomine Lacedurium. y dales otras villas. adiicimus etiam a parte maris oceani pinnam fabricatam ab antiquis hominibus Farum praetancium, etc. facta serie testamenti die videlicet nono calendas iunii, era millessima bis dena et supra VIIIIa. Veremudus rex conf. Viliulfus episcopus conf. Gundisaluus episcopus conf. Veremudus episcopus conf. Armentarius episcopus conf. Pelagius episcopus conf. Savaricus episcopus conf. Petrus episcopus conf. Manillanus abba. ts. Veremudus abba. ts. Enecus ts. Menendus ts. Guthierre ts. Garsea ts. Titon ts. Somnia ts. Gundisaluus .

TUMBO A

in nomine Dei ineffabilis, Patris omnipotentis, et miseratoris ingeniti, Ihesu Christi filii eius, amborumque procedens Spiritus sanctus, qui ante omnia et super omnia trinus in unitate per secula nunquam finienda regnat et regnabat ubique; simulque ipsa Trinitas, Pater et Filius et Spiritus sanctus, cuncta regendo presidens, et presidendo substentans, penetrando circundans, circundandoque penetrans et uniuersa uisibilia et inuisibilia pariter tota trinitas condidit et ordinauit, cuius nutui et imperio subiacent omnia et parent, et celi ac terra, mare et universa que habentur in eis subsistendo, et subsistentia obediunt atque obediendo obtemperant. sub inperio ipsius Sancte et individue Trinitatis dicendum est quod cunctis patet quomodo, gratia Dei opitulante et diuina misericordia prouidente, et apostolo eius beato Iacobo, Arcis marmorice, fundo Galletie et finibus Amaee, ego Ueremundus, serenissimus princeps et Domini seruus et apostoli eius, cuius prouincia et nomine uel sorte regni nostri potentia manet, et per cuius manus benignissimam atque sanctissiman nos speramus presentiam ante iusti iudicis tribunal, ut tales nos ibi per intercessionem inueniat examinacio futura, quales regenerauit sancti laticis unda. ideo annuit serenitati nostre, ut pro remedio anime nostre offerri Deo et ipsi sancto apostolo aliquid ex quo ipse nobis contulit, sicut proheta conmemorat in Canticis: tuum, Domine, regnum et Tu es super omnes principes, tue divitie et tua est gloria et Tu super omnia dominaris. magnus es tu et magnum nomen tuum; et quod de manu tua accepimus aliquantulum inde tibi reddere uolumus, ut uota atque dona nostra, quamuis paucissima, rata et pura inueniantur in aula sancta tua. ideo offero, concedo Domino meo et Redemptori Ihesu Christo et tumbe iam dicti Dei apostoli, ubi beatissimum illius corpus manet tumulatum, et Petro episcopo, qui in ipsa sancta sede populum Dei et gregem dominicum pascit ac regit carnaliter atque spiritualiter fouet et tuetur, pro sustentatione clericorum, peregrinorum, pauperum, hospitum uel aduenientium, uel pro luminaribus altariorum et pro elemosinis captiuorum, uillam meam, quam accepi de susceptione genitoris mei, diue memorie, domni Hordonii principis, nomine Lacedurium, que est in ripa Minei, cum ecclesia Sancti Saluatoris et Sancti Laurentii martiris in territorio Galletie, quomodo uadit ipse Mineus super infussionem ubi dicunt Taliares, cum omnibus suis adiacenciis et prestacionibus et per omnes longiores suos terminos, eundi atque reuertendi, per ubicumque fuerint, cum omnibus opibus et prestationibus, secundum illam obtinuit iam dictus pater meus domnus Ordonius et per successionem auorum meorum et hominum qui ibi semper fuerunt, tam qui uiui extant quam que ex eis nati fuerunt; sicut conseutudo eius fuit seruire regibus, sic et apostolo Dei uel eius presuli seruiant, non supra nisi quod uerum est omnes ipsi populi pertinentes ad ipsam uillam uel domum, scilicet, Lacedurium, post partem iam fate ecclesie, tam ipsi qui ibidem morantur quam alii ceteri, qui in aliis adiacentiis huic uille pertinentibus sunt vel fuerunt et fuerint integri maneant et nunquam ullo tempore inde abstracti uel sparsi, siue quod nos ex eis dedimus usum fructuarium ad nostrum comitem Federnandum Gutiherriz. dehinc et ipsi cum omnibus illis aliis ecclesie sancte concedimus perpetualiter obtinendas simul et alias nostras uillas, id sunt: Uillam Uerdulegio mediam et illam aliam mediam concesserunt pro anima tionis nostri domni Ueremudi; Sancto Torquato illam nostram mediam cum omni sua prestantia ab omni integritate concedimus parti sancte ecclesie; Villam Uiridem cum omnibus habitantibus in ea; de Frexeneto tres IIIIas; item Uillam Uiridem aliam uillas, piscarias ab integro. ipsas uillas cum omnibus hominibus qui in eis habitant uel omnes prestaciones earumdem per suos terminos antiquos: per terminos de Fiuilieto et inde in terminos de Beterizi, et de alia parte per terminos de Corna et per terminos de uilla Martini, et inde per riuulum Tena in prono usque currit in Mineum; per istos terminos cum suis hominibus ab integro post partem Lacitorii. et cum ecclesia Sancti Martini in piscarias; et extra terminos uillam Sautumlouari cum ecclesia et hominibus, uillas de Moraria cum suis hominibus, uillas de Nesperaria cum suis hominibus, uillam Rania cum suis hominibus, uillam Canetello cum suis hominibus et sua ecclesia, uillam Casale in Arcos cum suis hominibus, uillam Bogam ad integro per suos terminos cum suis hominibus, de uilla Asantei quartam integram. de alia parte Minei uillam Reirizi cum suis hominibus, uillas de Barueita cum sua ecclesia et suis hominibus, uillam Mauranes cum suis hominibus, uillam Cambeses cum suis hominibus, uillam de Zacono cum suis hominibus, uillam de Currellos cum sua ecclesia et suis hominibus, uillam Planini cum suis hominibus, uillam Leiterallo cum suis hominibus, in portella de Uice Uillam fratrum, uillam Caprarios, uillam Tavarga, villam Laurito, villam Alvari; omnes has villas cum suis hominibus concedimus parti Beati Iacobi apostoli ab omni integritate. adicimus eciam a parte maris oceani pinnam fabricatam ab antiquis hominibus Farum precantium, quod regibus semper fuit deditum uel nobis, ut amodo et deinceps sit parti domini Iacobi apostoli, secundum illud obtinuerunt comites de consensu auorum et parentum nostrorum, cum suo commiso, quod de ipso Faro supsit exordium ab omni integritate post partem Beati Iacobi et secundum illud obtinuit beatus et sanctus Dei Rudesindus episcopus. adicimus adhuc Civitatem ab antiquis

fabricatam per suos terminos non procul ab ipso faro, eciam et casatas ingenuatizas. concedimus etiam vobis homines qui fuerunt creancia de uilla Pastoriza, secundum illos obtinuit Suarius Gundemariz, ab omni integritate, parti Beati Iacobi maneant stabiliti; et est ipsa Pastoriza territorio Deza super Pilonio monasterio iuxta Arcobre. hec omnia supra memorata et Deo litata Sancto Iacobo apostolo et Petro episcopum cum sociis seruorum Loci ipsius Sancti maneant perpetualiter obtinenda et, seruata ratione, ita ut dum iste pontifex Petrus uiuus fuerit, siue in ipsa eadem, sive in monasterio, sint illi omnia in stipendio usui fructuario; post recessum uero eius omnia Deo et Sancto apostolico Loco, uel illis qui ibi sanctum seruitium fecerint, vel psalmodie cantauerint, ut inde ferant subsidium temporale et nos in diuina presentia gloriam eternam et dicatur ab omnibus christianis: fiat, fiat. oramus, te, sancte Pater, eterne Deus, ut apostolo tuo hoc munus paruissimum multiplicetur conspectui tuo et sicut accepta tibi fuerunt munera Abel uel Melchisedec, ita nobis proflua efficiantur et pinguia in conspectu sancto tuo. si quis, tamen, quod esse non oportet et fieri minime pertimescimus, aduersus hanc seriem testamenti ad irrumpendum uel diruendum uenire conatus fuerit, uel contentionem aut disturbationem aliquam inmitere temptauerit, siue ex stirpe nostra, siue etiam comes uel pontifex, de qualicumque gente fuerit qui hoc infringere temptauerit, in primis a comunione redemptionis, quod est sacrum corpus et sanguis Domini nostri Ihesu Christi, extraneus habeatur, et lucernis quibus uidet careat, et cum Iuda, Domini traditore, et Datan et Abiron, quos uiuos terra obsorbuit, in inferno patiatur. facta serie testamenti die, uidelicet, nono kalendas iunii era millesima bis dena et supra VIIIIa. Veremudus rex conf., (signum), Viliulfus episcopus conf., Gundisaluus

episcopus conf., Veremudus episcopus conf., Armentarius episcopus conf., Pelagius episcopus conf., Savaricus episcopus conf., Petrus episcopus conf., Manillanus abba testis., Veremudus abba ts., Enecus ts., Menendus ts., Gutherre ts., Garsea ts., Titon ts., Somnia ts., Gundisaluus ts.

Puede ser de interés comparar con lo que fue de algunas otras "Brigantias" del Imperio:

Brigantium/ii < Bregenz (Raetia)

Brigantium/ii < Bleatarn (Britannia)

Brigantio/onis < Briançon (Alpes Cotios)

Brigomagus < Briançonnet (Alpes Marítimos)

Brigetio < Komarom y Kornye (Hungría)

Así pues, muchos Bria- y Brea- pueden venir, como bien decían Villar y Onnega, de ese Briga- inicial. También pueden derivar de ese topónimo Bergondo y Bergantiños < Bergantinius, Precantium, Bregantium < Brigantium, porque estaban en su territorio. Lo de "Kornye" y Coruña debe de ser casualidad. No así que Coruña, la Crunia del Codex Calixtinus (1140) y de Alfonso IX (1208), venga de "Colonia", como sitio repoblado en lo que era "el Burgo del Faro". Nada tiene que ver con el Caranicus del IA, el Carantium del Ravenate o el Caronium ptolemaico, como he leído en otros foros. Además, el Ravenate dice de Bricantia expresamente (307, 7-9) que está junto al mar, lo que se debe unir a los demás testimonios. Una forma paralela es la de la refundación del siglo IX de Coruña del Conde, que sucede a la antigua Clunia/Colonia. Saludos.

Documento !, que ya hemos visto más arriba.

966. In terra Faro Sancta Eulalia de Cariolo et eclessia Sancta María et villa de Orrio, et eclesia de Ozia, villa Basobre, villa Azobre.

s.d. Inventarium de hereditatibus sancti iacobi de superaddo et de vilis suis: in territorio faro villa de Carolio et de Orria. Inter Montanos et Bregantinos, villa Anbrona... In Bragantinos, villa Tuntilani

Ahora más fuentes,

Documento 2

1117. de sancte eulalia

... Fago karta testamento in perpetuum valiturum de mea vidilicit portione integra de eclessia Sancte Eulalie de Curtis, cum omni sua dereitura, intus et foris...Et ita do vobis mean porcionem integram de San Lourentii de Carelii. Tumbo I 177 r.

Documento 3

1040. karta de regalengo de manadelos et de careli et de casale de froga.

Et sunt ipsas villas et ipsas hereditates in villa que nuncupatant de Manadelos et karelli decurrentes et concurrentes ad eclesiam Sancte marie et san laurentii, et prope ipsam eclesiam kasale de frogia vel omni sua hereditate. Et est ipsa donatione de super dicta territorio presarense iuxta fluvio Tamarella subtus alpe Mauremorto, locis superdictis...

Documento 4

1167. de montibus

hereditate nostra que habemos infra terminos istos, vidilicet per Silvam Rotumdam et per collem de Corioli, per bibitorum de Aranga, et per Vermenconem et inde ad castrum quod dicitur Barbatis, et inde asd portum inter Vicentinm et Negrillem et inde ad rivulum malum et inde ad Rivulum siccum et per illas mamuas de Sancta Marina et inde ad Petram de domno Veremundo, et per eclessia de Avellanedo et per eclessia de Sancta Eolalia, et per causum et per Lagonam Pantonariam, quomodo vadit ad inceptam Silvam Rotundam.Fol 62 v - 63 r...

Documento 5

1190. De quintana:..” facio cartam venditionis in perpetuum valituram de tota nostra hereditate quantam habemus vel habere debemus in Quintanas, et est determinata ipsa hereditas quam vobis vendimus, id est, de una tercia medietatis ipsius ville. Medietatem et ita est XII ª integra, et habet iacentia a camino Sancte Eolalie de Curtis quod vadit ad farum usque Guargiam. Tumbo de Sobrado, T. I , fol 78 v.

Documento 6

1175. De hereditatibus Sancta Eulalia de Curtis que sunt de Supparado:...Damus nostros pumares quos habemus in Cova, et in Iacenti, ..., cum suis scilicit hereditátibus per terminos sancto iuliani, et per terminos de Guargiam et Sancte Eulalie et Sancte Marine atque.Tumbo I, fol. 77 v.

Documento 7

1199. de vilacovas et de quintanas:..in terminis de Guarguiane de voce de villa de Covas et de Quintanas per viam que unde de faro per Villarulu, et inde Sancta Eolaliam de Curtis, et inde quomodo vadit ad montem de Enara. Tumbo I , fol 79

El documeto 5 y 7 hablan de un faro, entiendo que en el camino que de Santa Eulalia de Curtis va a Gorxá, distantes apenas 2 ó 3 km.

También aparecen en estos documentos un Corioli, y un Carelii, que no se si se pueden relaciorar con el Carolio del documento 1, por lo que espero vuestras aportaciones.

Saludos

Sra. Per:

Poco tengo que añadir a los comentarios del Sr. Giannini acerca de los documentos que usted propone. A estas alturas ya debía estar claro que la Sancta Eulalia qui est iuxta farum et nuncupant eam Carolio está en Culleredo, en pleno territorio de Faro, no en Curtis. Y que Sancta Eulalia de Curtis está, como su nombre indica, en Curtis, no en Culleredo ni en el territorio de Faro, y eso a pesar de no haber tenido nunca obispo. Y que ambas iglesias dedicadas a Santa Eulalia no son más que dos de las múltiples que a la advocación de dicha santa se edificaron desde tiempos tempranos; creo que hay un hilo (o varios) al respecto, piscinas de Cibeles incluídas.

Así pues, está claro que su primer documento se refiere a Santa Eulalia de Carollo y el segundo a Santa Eulalia de Curtis, que son localidades e iglesias diferentes y distintas aunque en ambas se venere (o se venerase, pues la de Carolio desapareció) a Santa Eulalia.

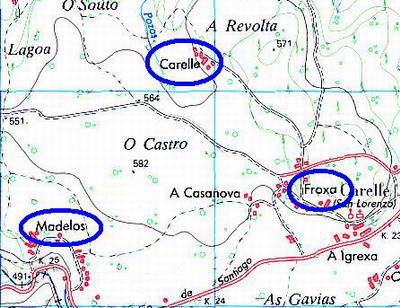

En su segundo documento aparece un San Lourentii de Carelii, que como bien le fue indicado por el Sr. Giannini se corresponde con la parroquial de San Lorenzo de Carelle. Volvemos a encontrar Karelli en su tercer documento, lo cual nos sirve para remachar esa adscripción. El documento tercero, de 1040, reza:

KARTA DE REGALENGO DE MANADELOS ET DE CARELI ET DE CASALE DE FROGA

in nomine Domini. ego Munia confessa tibi Segeredo presbitero, sempiternam in Domino salutem semper amen et item amen. magnus est enim titulus donationis in quo nemo potest actum largitatis irrumpere, neque potest legem producere, set quicquid donatum fuerit, oportet nos semper libenter amplecti. et ideo ego donare tibi profiteor sicuti et dono, hereditates meas proprias que habeo de comparatione per proprio (?) precio quod in carta resonat de meos uenditores, sicut illas mihi uendiderunt et a me precium acceperunt, sic et ego tibi dono atque concedo. dono uero tibi casas cum solidis suis et fundamentis, pumares et omnes arbores fructuosas uel infructuosas cun suis terrenis, aquas cum ductibus earum et loca molendinorum, terras cultas uel incultas, petras mobiles et inmobiles, montes, fontes, linares, bouzas et souta, rouoreta, pratis, pascuis, paludibus, exitus montium, accessus uel recessus, uel quantum ad prestitum hominis est, et in mea uoce potueritis adquirere, tam de ganato quam etiam de mortuorum, uel omnia que ego in meo habui et habere debui et quod meos seruitiales ibi obtinuerunt et obtinere debuerunt, omnia tibi dono atque concedo. et sunt ipsas uillas et ipsas hereditates in uilla que nuncupant Maladelos et Karelli , decurrentes et concurrentes ad ecclesiam sancte Marie et sancti Laurentii, et prope ipsam ecclesiam kasale de Frogia uel omni sua hereditate. et est ipsa donatione de super dicta territorio Presarense iuxta fluuio Tamarella subtus alpe Mauremortue locis de super dictis. ita ut de odie die et tempore sint ipsas uillas et ipsas hereditates de meo iure abrasas et in tuo iure et dominio sint traditas atque confirmatas, habeas tu et omnis posteritas tua uel quem tua extiterit uoluntas, et relinquendi eas cui uolueris, liberam in Dei nomine habeas potestatem. si quis plane homo quod fieri non credo, contra te uel contra quem tu illam concesseris ad irrumpendum uenerit, tam de propinquis meis quam de extraneis, seu quilibet homo, pariet [uobis] uel uoci uestre in duplo quantum auferre conauerit et hunc meum factum stabilitum permaneat euo perhenni. facta scriptura donationis uel confirmationis XVIo kalendas aprilis, era MaLXXVIIIa. Munia confessa in hanc scripturam donationis que fieri elegi et relegendo cognoui manu mea [sig.], Atione seruata ut in quantum tu uixeris possideas cum tia tua Egelo et si illa super te aduixerit, habeat eam in uita sua et post suum obitum relinquat eam cui consensum fuerit amborum, quia sicut tu mihi es obediens, sic et illa mihi est fidelis et obediens, et rogo ut ita compleatis si a Deo adiuuemini amen. Rodericus prolix Munionis cf. [sig.], Gutier abbas cf., Fromarigus Sendiz cf., Fulgentius Ildiuertiz cf., Barualdus cognomento Eita Gundesindiz presbiter, Uistrella cognomento Amigo, Leouildit presbiter, Hermegildus cognomento Menendus Gundesindiz, Seniorinus Iohanni presbiter, Rudericus Uandilani presbiter, Didacus diaconus ts., Gundisaluus diaconus ts., Sandinus diaconus ts., Adtanitus diaconus ts., Sendinus presbiter, Bradius presbiter, item Rudericus Leouildi presbiter, Raimundus presbiter ts., Guntrodes IIas deouotas. Tiudilli deouota. et omnem congregationem permanens in cimiterio Superaddi cf.

Son datos más que suficientes para encontrar los lugares sin más que echarle un poco de paciencia. Aquí los tiene:

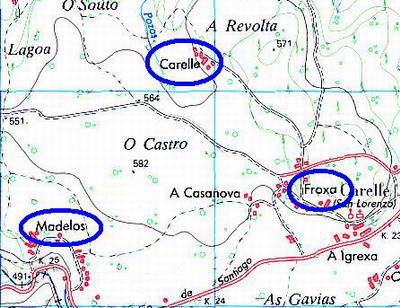

Carelli > Carelle, Manadelos > Madelos, y Froga o Frogia > Froxa (no sé si la última tras la intervención de la Comisión de Toponimia o como se llame; en mapas más antiguos aparece como Froja, y no sé si ese Froja es un Froga con geada o es un Froxa castellanizado; habría que ver cómo lo pronuncian los viejos del lugar, supongo).

Es usted muy libre de buscar el Faro Precancio entre los tres lugares, faltaría más. A mí me parece más interesante estudiar ese paisaje medieval antes de que la concentración parcelaria se lo lleve por delante, pero cada cual tiene sus gustos.

El resto de los deberes, si le parece, los hace usted misma.

(Así debería quedar mejor)

Sra. Per:

Poco tengo que añadir a los comentarios del Sr. Giannini acerca de los documentos que usted propone. A estas alturas ya debía estar claro que la Sancta Eulalia qui est iuxta farum et nuncupant eam Carolio está en Culleredo, en pleno territorio de Faro, no en Curtis. Y que Sancta Eulalia de Curtis está, como su nombre indica, en Curtis, no en Culleredo ni en el territorio de Faro, y eso a pesar de no haber tenido nunca obispo. Y que ambas iglesias dedicadas a Santa Eulalia no son más que dos de las múltiples que a la advocación de dicha santa se edificaron desde tiempos tempranos; creo que hay un hilo (o varios) al respecto, piscinas de Cibeles incluídas.

Así pues, está claro que su primer documento se refiere a Santa Eulalia de Carollo y el segundo a Santa Eulalia de Curtis, que son localidades e iglesias diferentes y distintas aunque en ambas se venere (o se venerase, pues la de Carolio desapareció) a Santa Eulalia.

En su segundo documento aparece un San Lourentii de Carelii, que como bien le fue indicado por el Sr. Giannini se corresponde con la parroquial de San Lorenzo de Carelle. Volvemos a encontrar Karelli en su tercer documento, lo cual nos sirve para remachar esa adscripción. El documento tercero, de 1040, reza:

KARTA DE REGALENGO DE MANADELOS ET DE CARELI ET DE CASALE DE FROGA

in nomine Domini. ego Munia confessa tibi Segeredo presbitero, sempiternam in Domino salutem semper amen et item amen. magnus est enim titulus donationis in quo nemo potest actum largitatis irrumpere, neque potest legem producere, set quicquid donatum fuerit, oportet nos semper libenter amplecti. et ideo ego donare tibi profiteor sicuti et dono, hereditates meas proprias que habeo de comparatione per proprio (?) precio quod in carta resonat de meos uenditores, sicut illas mihi uendiderunt et a me precium acceperunt, sic et ego tibi dono atque concedo. dono uero tibi casas cum solidis suis et fundamentis, pumares et omnes arbores fructuosas uel infructuosas cun suis terrenis, aquas cum ductibus earum et loca molendinorum, terras cultas uel incultas, petras mobiles et inmobiles, montes, fontes, linares, bouzas et souta, rouoreta, pratis, pascuis, paludibus, exitus montium, accessus uel recessus, uel quantum ad prestitum hominis est, et in mea uoce potueritis adquirere, tam de ganato quam etiam de mortuorum, uel omnia que ego in meo habui et habere debui et quod meos seruitiales ibi obtinuerunt et obtinere debuerunt, omnia tibi dono atque concedo. et sunt ipsas uillas et ipsas hereditates in uilla que nuncupant Maladelos et Karelli , decurrentes et concurrentes ad ecclesiam sancte Marie et sancti Laurentii, et prope ipsam ecclesiam kasale de Frogia uel omni sua hereditate. et est ipsa donatione de super dicta territorio Presarense iuxta fluuio Tamarella subtus alpe Mauremortue locis de super dictis. ita ut de odie die et tempore sint ipsas uillas et ipsas hereditates de meo iure abrasas et in tuo iure et dominio sint traditas atque confirmatas, habeas tu et omnis posteritas tua uel quem tua extiterit uoluntas, et relinquendi eas cui uolueris, liberam in Dei nomine habeas potestatem. si quis plane homo quod fieri non credo, contra te uel contra quem tu illam concesseris ad irrumpendum uenerit, tam de propinquis meis quam de extraneis, seu quilibet homo, pariet [uobis] uel uoci uestre in duplo quantum auferre conauerit et hunc meum factum stabilitum permaneat euo perhenni. facta scriptura donationis uel confirmationis XVIo kalendas aprilis, era MaLXXVIIIa. Munia confessa in hanc scripturam donationis que fieri elegi et relegendo cognoui manu mea [sig.], Atione seruata ut in quantum tu uixeris possideas cum tia tua Egelo et si illa super te aduixerit, habeat eam in uita sua et post suum obitum relinquat eam cui consensum fuerit amborum, quia sicut tu mihi es obediens, sic et illa mihi est fidelis et obediens, et rogo ut ita compleatis si a Deo adiuuemini amen. Rodericus prolix Munionis cf. [sig.], Gutier abbas cf., Fromarigus Sendiz cf., Fulgentius Ildiuertiz cf., Barualdus cognomento Eita Gundesindiz presbiter, Uistrella cognomento Amigo, Leouildit presbiter, Hermegildus cognomento Menendus Gundesindiz, Seniorinus Iohanni presbiter, Rudericus Uandilani presbiter, Didacus diaconus ts., Gundisaluus diaconus ts., Sandinus diaconus ts., Adtanitus diaconus ts., Sendinus presbiter, Bradius presbiter, item Rudericus Leouildi presbiter, Raimundus presbiter ts., Guntrodes IIas deouotas. Tiudilli deouota. et omnem congregationem permanens in cimiterio Superaddi cf.

Son datos más que suficientes para encontrar los lugares sin más que echarle un poco de paciencia. Aquí los tiene:

Carelli > Carelle, Manadelos > Madelos, y Froga o Frogia > Froxa (no sé si la última tras la intervención de la Comisión de Toponimia o como se llame; en mapas más antiguos aparece como Froja, y no sé si ese Froja es un Froga con geada o es un Froxa castellanizado; habría que ver cómo lo pronuncian los viejos del lugar, supongo).

Es usted muy libre de buscar el Faro Precancio entre los tres lugares, faltaría más. A mí me parece más interesante estudiar ese paisaje medieval antes de que la concentración parcelaria se lo lleve por delante, pero cada cual tiene sus gustos.

El resto de los deberes, si le parece, los hace usted misma.

Hola elpater y Onnega y todos:

Otra pregunta. Y no hay cierto parecido entre territorio presarense y precarense.

Ya se que Présaras viene de presura, pero.............

Dijo la Sra. Per:

"Ya se que Présaras viene de presura, pero............."

................ pero Presarense no viene de ningún lado. No existe.

¿De dónde se ha sacado ese "Territorio Presarense"?

¡AGGGGGG!

Borre lo anterior. Repetimos:

Dijo la Sra. Per:

"Ya se que Présaras viene de presura, pero............."

................ pero PreCARENSE no viene de ningún lado. No existe.

¿De dónde se ha sacado ese "Territorio Precarense"?

[Así está bien]

Precarense, Presarense

944. Testamento de San Ioannes de Pratis. T. Sobrado

...........mauremorto vel territorio presarense discurrente rivulo Tamare............................

Varias cosas elpater. No sé por donde empezar porque además tengo las copias de los documentos, pero no los tengo aquí, así que como escribo de memoria, no será raro que se deslice alguna imprecisión o algún error incluso.

Por lo que se refiere al padre Negreyros... ya me gustaría conocer algo -y no será por no haberlo intentado- pero no sale nada, aunque no pierdo la esperanza de encontrar algún hilo del que tirar. De Amaro Antúnez sí que aparecen algunos datos, pero de Negreiros nada de nada.

Creo que los planos que publica Cornide son los que se hicieron y aparecían incorporados en el expediente -incluso los planos conjeturales del estado de la Torre en época romana- que tramitó la Secretaría de Marina. No hay más imágenes distintas, como no fuese el boceto que tenía Eustaquio Giannini y que dio a José Lucas Labrada para que, en su calidad de delineante escribiente de las obras, lo dibujase, lavase, copiase e incorporase al expediente. De hecho, estoy convencido de que en un principio la reforma de la Torre no iba a seguir el proyecto que incluye Cornide en sus "Investigaciones..." y que tampoco se corresponde con la obra ejecutada. Al principio, la obra que se adjudica a Elexalde en tanto que asentista de la cantería, incluía una escalera interior de madera y otro tipo de remate. El caso es que Elexalde se hace cargo de una obra y durante el proceso de ejecución, al comenzar, se modifica el plan. Esto dio origen a un ruidoso pleito en el Tribunal del Consulado, apelado al Juez de Alzadas del mismo Tribunal y espero que a otro sitio. El plano que se conserva fotografiado en el Castillo de San Antón, a mi juicio, procede del pleito visto en el Tribunal del Consulado. Alegaba Elexalde que el proyecto que él aceptó en pública subasta incluía menos cantería de "clase" que la realmente invertida y ello le ocasionó una serie de pérdidas que reclamó y de las que fue en parte resarcido. El entonces arquitecto municipal, Fernando Domínguez y Romay, actuó como perito en el proceso y tuvo que medir los distintos volúmenes de cantería empleada (mampostería, cantería de clase y cantería ordinaria si no recuerdo mal) para así determinar si Elexalde había sufrido algún tipo de quiebra en el asiento. Para decir que no hay otro proyecto, me baso en que cuando a Giannini se le pide que envíe al Tribunal del Consulado el plano de la obra en realidad ejecutada, envía su boceto y a posteriori la copia de un plano realizado por Labrada que Giannini se niega a firmar... pero no hay otro plano a mayores, de ahí que Domínguez Romay tuviese que hacer un reconocimiento penosísimo de la cantería realmente invertida en el edificio para medirla y valorarla.

En cuanto al empapelado y cielos raros, a los orificios que le aparecían, hay que atribuirlos a Agustín Antelo, hijo. Como sabe, en 1800 se corta el tercio superior del garitón proyectado por Giannini para acoger un fogaron de carbón de piedra, instalándose en su lugar el chapitel, una escalera de caracol y otros elementos que aún hoy se conservan en la Torre. Se encargó de armar el fanal giratorio enviado desde Londres por Josef de Mendoza Ríos, el director del obrador de instrumentos nauticos de Ferrol, Josef María Baleato. Como este muriese durante el proceso de armado, se encarga de concluirlo su operario de confianza, el maestro armero Francisco Manuel Tellado, que quedará encargado de la luz de la Torre, si no recuerdo mal, hasta 1830 o 1833. Tellado no vive en la Torre, sino en la calle de San Andrés, aunque contaba con un edificio cercano hoy en ruinas -para mí el almacén y cocina de la Torre. En la propia Torre, en el segundo piso, tiene una habitación que estaba dotada con máquinas y fragua, tal vez para arreglar el mecanismo de reloj que movía unas pantallas y originaba las ocultaciones. Convive Tellado con un vigía, que sin incumbencia con la luz de la Torre, permanecía en el edificio para dar parte al capitán del Puerto de cualquier novedad que ocurriese en el mar. De hecho, alguien me comentó que hasta principios del XX, en la Torre había un vigía que realizaba las mismas labores y que, en el edificio de prácticos del Puerto se conservaba documentación que lo atestiguaba.

Con la muerte de Tellado entra en la Torre la saga de los Antelo. El primero, Juan Agustín Antelo, relojero de Ferrol, hermano si no recuerdo mal del famoso y acreditado Andrés Avelino Antelo, autor de varios relojes para catedrales y monasterios gallegos. Juan Agustín Antelo, casado en Ferrol, intenta en el obispado de Mondoñedo un "divorcio". Su mujer, que no parece mentir, le achaca "malos tratamientos" de palabra y obra. Recuerdo también que su esposa lo acusa de infiel, que tenía una querida vamos. La "amiga" de Juan Agustín Antelo se queda embarazada en torno a 1812 y el niño que nace será Agustín Antelo hijo, nacido en el Hospital de Caridad de Ferrol, pasa a la inclusa del Real Hospital de Santiago, en donde vive hasta que su madre lo rescata en torno a 1817 si no recuerdo mal. Todo apunta a que Juan Agustín Antelo se traslada el año en que nace su hijo a La Coruña. Aquí vivía "en pecado" con su amiga. Juan Agustín Antelo, una vez que se establece en La Coruña abre tienda de su oficio en la calle Real, a la altura de la antigua plaza de San Jorge. En la década de los veinte, Agustín Antelo hijo, estudia nautica en el Real Consulado, pero viendo que esta profesión no le "privaba", se decanta por el oficio que desarrollaba su padre: relojero.

A raíz de haber muerto Francisco Manuel Tellado en 1830 o 1833 -no tengo el dato a mano- entra a servir la luz de la Torre Juan Agustín Antelo. Desde el año 1840 padece una enfermedad que le impide ejercer su oficio de farero y aquí entra a sustituirlo su hijo Agustín Antelo. Con la muerte de Juan Agustín Antelo en 1844 ocupa la plaza vacante su hijo y sustituto Agustín Antelo. Todo un personaje... y todo un pollo, pero un pollo de cuidado.

Con Agustín Antelo hijo en la Torre, se modifica el remate del chapitel instalado en 1800. El fanal giratorio venido de Londres contaba con una estufa para evitar la solidificación del aceite en los quinqués que originaban la luz. El caso es que esta estufa de hierro colado originaba también frecuentes roturas de los vidrios del chapitel y, al parecer, Agustín Antelo sugirió su eliminación. Quedaba así sin uso el tubo curvo y giratorio que desalojaba los humos de la estufa, y debido a ello, se sustituyó por el remate esférico que aparece ahora en lo alto del chapitel.

La visita a Galicia de los duques de Montpensier sirvió para empapelar el faro, para colocar cielos rasos y para aderezar el edificio con una serie de cuadros (aspecto del fanal giratorio, aspecto de la óptica Fresnel, agradecimientos a Antelo de tal o cual personaje, inscripción en donde constaban las personas que habían intervenido en la colocación de la óptica Frenel...), cortinas de terciopelo, puertas de cristales... El autor de esta decoración interior fue Antelo hijo. Agustín Antelo era persona que contaba con un cierto reconocimiento social en la ciudad, de hecho, además de formar parte de las tertulias de más empaque en la época, sabemos que formó parte de la comisión que se encargó de transformar los antiguos y tradicionales pesos y medidas al sistema métrico decimal. Antelo hijo, permaneció a sus anchas en la Torre mientras esta dependía de la Marina ferrolana. Incluso, cuando en 1847 se instala la óptica que hoy se guarda en algún almacén de San Diego (¡esa óptica! espero que se conserve) Antelo tiene muy buena relación con el ingeniero jefe del Distrito José María Pérez y con todo el personal de la Dirección General de Obras Públicas que acababa de hacerse cargo del faro. No fue buena su relación con el ingeniero inspector del faro Alejandro de Olavarría (muerto en 1854 con el cólera), que era consciente de los manejos de Antelo. Olavarría daba parte de José María Pérez de las faltas de efectos, de las facturas irreales sobre gastos que no se habían efectuado en el faro... pero el ingeniero jefe del Distrito José María Pérez, miraba para otra parte. El problema para Antelo surgió cuando el ministro de Marina de la época anunció a Antelo su intención de visitar el faro (1850 o 1851). Antelo no tuvo la cortesía de comunicar tal hecho a su jefe inmendiato, Alejandro de Olavarría, que se enteró de la visita por la prensa. Al poco tiempo, Olavarría fue ascendido a ingeniero jefe del Distrito y a partir de ahí comenzaron los choques con Antelo. Olavarría pudo probar que mientras Antelo permaneció como profesor de la escuela de Torreros de Faros cobraba a los alumnos por darles la calificación de apto. Cuando éstos partían de La Coruña para su destino en algún faro, Antelo les hacía préstamos usurarios y estas pruebas llegaron a ocasionar la muerte de uno de los torreros que delataron a Antelo y que servía el faro de Machichaco.

A fin de cortar todas las irregularidades, Olavarría consiguió que se cerrase la escuela de Torreros de Faros de La Coruña, que se trasladase a Antelo a depósito de efectos de faros creado ad hoc también en La Coruña. Pero el genio o la furia de Antelo, al conocer su traslado hizo que se llevase... de todo. Arrancó cielos rasos, cortinas, el album de firmas de la Torre. Llegó a apropiarse de la bandera nacional (no sé si en estos tiempos tendremos que llamarla "estatal"). Puesto el caso en conocimiento de la Dirección General de Obras Públicas, se traslada a Antelo a otro depósito de efectos de faros creado ad hoc en San Sebastián. Allí volvió a chocar con sus superiores, llegando a amenazar de muerte en plena calle al ingeniero inspector de la provincia y montando un escándalo en las oficinas de Obras Públicas con el ingeniero del que dependía. Suspendido de empleo y sueldo, se le abre un expediente gubernativo que concluirá con su separación del servicio con imposibilidad de ocupar cualquier cargo dependiente de la Dirección General de Obras Públicas.

El cuarto de la Reina del que le habló su abuela es, en mi opinión, el cuarto del ingeniero. Todos los faros contaban con una cuarto destinado al ingeniero por si tuviesen que hacer noche en el faro. La Torre no podía ser menos y allí, en el primer piso se encontraba el destinado al ingeniero. Como la Torre no estaba en un lugar alejado, este cuarto era más despacho en el que tramitar los papeles de las visitas de inspección que dormitorio, y evidentemente los torreros lo mantenían con el mayor aseo y pulcritud. En el segundo piso Antelo había instalado un cuarto de descanso para las visitas y un gabinete para él mismo.

En fin, no sigo. Espero que me disculpe lo deslabazado del texto, de la redacción, escrita de memoria y a toda prisa.

que hacian los normandos en curtis?. No creo que hacer una o con un canuto.

“KARTA QUAM FECIT PETRUS EPISCOPUS YRIE DE ECCLESIA SANCTE EULALIE DE CURTIS in nomine Sancte et indiuidue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus sancti, qui unus manet in Trinitate et trinus in unitate Deus uiuus et uerus regnans per infinita secula seculorum, amen. a multis quidem est scitum et non a paucis manet declaratum, eo quam ecclesia uocabulo S[ancte] Eulalie uirgen que est sita in uilla iacenti territorio Curtis, fundata a Placentio bisauo Martini, cuius filius est Petrus episcopus,…..

…. usquequo peccato pepediente uenerunt gentes lotimanorum in ipsam terram et uastauerunt sic ipsam ecclesiam, sicut et alias conuicinas eiusdem, sicut et sacerdotes sui captiuitate ducti et gladio trucidati sunt, ipsasque scripturas ipsius ecclesie de ignibus concremauerunt usquequo non remansit ibidem nisi petre ignibus ustulate remansit autem ab ipso incendio…

….. medietatem inde confero pro sua anima, ecclesie iam fate ubi corpus eius quiescit, et medietatem ad suos propinquos, seruata ratione ut non uendant nec donent in alia parte, nisi si aduenerit eis ecclesie iam dicte. ecclesie sancte Marie Cidadelie de Curtis nobis in ea competit inter nostros heredes…”

AHN, Tumbo de Sobrado nº 1, códice 976 B, folios 056r-058r

Publica, Loscertales, documento 137.

Hola ainé:

Mi teoría que pudes ver en Gallaecia 17, 19, 20 0 21es:

Aquis Celenis................................................................Caldas(hoy creo que es cuntis pero te l explico otro día)

Vicus Caporum..............................................................Santiago(es el vicus más grande del terrritorio caporo)

Ad Duos Pontes ...............................................................Entrepontes (Portomuro)

Glandimiro.......................................................................Carballo (hay unas termas romanas de 500m 2)

Atricondo........................................................................(Castromaior,o muy cerca en todo caso concello de Abegondo )

Brigantium........................................................................(Cidadela o alrededores.área de curtis, teixeiro, gorxá)

Caranico............................................................................(Friol, sin duda)

Lucus.................................................................................(Lugo)

Saúdos

Elpater, te pongo lo que dice Arias Bonet en el Miliario Extravante nº 75 sobre Brigantium, como me habias solicitado, porque no disponías de él. Allá va:

"Parece que el campamento romano de Cidadela, unos 5 km al NNW de Sobrado dos Monxes", está documentado arqueologicamente como sede durante mucho tiempo (hasta finales del siglo IV) de la Cohors I Celtiberorum. Ahora bién, la Notitia Dignitatum Occidentis nos informa de que esa unidad militar estuvo en Brigantiae, antes de ser trasladada a Iulibriga. La conclusión es clara: Sin privar en absoluto a Coruña de su condición de una heredera de Brigantia, hay que suponer que un importante campamento con ese mismo nombre, o casi ( más bién Brigantium), existió en Cidadela, y que a este se refiere la ruta A 20.

Desde esa nueva perspectiva, no sostendré ya que Brigantio estuvo cerca de Betanzos, y que su empalme estuvo a unos 30 km de distancia. Esta construcción era un poco forzada. Sin cambiar el trazado que siempre he propuesto para la ruta antoniniana, por Boimorto, Sobrado y Friol (Repertorio, .p 480), y manteniendo Brigantium-empalme en la encrucijada de las corredoiras ( Repertorio, p. 91), es más lógico suponer que el acusativo remita al campamento romano de Cidadela, a sólo unos 8 km en línea recta." .

Tiempo al tiempo elpater. Todo se andará. Ya sabe que me dedico a los caminos. Usted siga con su Farum, yo ya sigo con mi Brigantium.

Como puede observar Gonzalo Arias, el si que estudia vías, señala que la distancia , y eso es lo importante,l e resulta excesiva. Si le parecen excesivos 30 km, imagínese lo que le puede parecer que señale 68 a Coruña.

Igual cree que la vía pasaba por Coruña. elpater, eso es otra cosa. El problema es que si asientas las mansiones de forma coherente, Brigantium cae a la altura de Cidadela, y si señala dirección a Brigantia, le digo, que 68km me parecen excesivos.

Si te olvidas de la per loca marítima es más fácil olvidarse en donde señala esta via militar la mansión, la mansión Brigantium, te guste o no, vas a tener que aceptar que se encuentra por allí. Supongo que en Cidadela, todavía por excavar. ¿porque no se excava ese campamento en condiciones.? (Todavía no se han construido chalets por allí. Es que vais a dejar que los construyan como sucedió según vosotros en la agra esa de Baia, cerca de un río, un río, que se llama Carollo.) ¿No llegareis tarde también ?

El Itinerario Antonino es una fuente que da distancias concretas, la mayor parte de las veces, salvo errores, es muy fiable . Además poseemos por suerte la Notitia Dignitatum, no te olvides.

Pero es que además por suertísima, algo escepcional en Galicia para el estudio del mundo romano. Simplemente porque no hay otro igual. ¿Y que sucede?. Que se excava muy lentamente. Verdaderamente lo lamento.

¿Y un campamento no tiene Cannabae? ¿Por qué no se busca?, ¿Las termas? ¿donde están?, ¿me va a decir que no las había? Es tan poco, el porcentaje excavado del campamento, y tanto, lo que queda por excavar, y ahí está, dejando pasar el tiempo,......... la puerta de Alcalá, si me permite la licencia.

Esperemos que se excave pronto, porque puede aparecer más material.

Un princia, un praetorio, son edificios militares donde se supone habría un control de mando del territorio. No se olvide que esta unidad militar y su material arqueológico está estrechamente ligado al de A Coruña. Lo dice Naveiro, hablo de memoria, en Ciudad y Torre. Esta unidad militar, controlaría toda esa área brigantina que estudiamos. ¿O qué cree usted hacían ahí arriba?. Desde ahí, buscando lugares elevados a través de torres de señales se puede obtener una información inmediata de lo que sucede en todo el territorio desde Cabo Prior a Malpica. Sin moverte del sitio. Otra cosa son los destacamentos que habría en lugares estratégicos, como esas torres. A Coruña, Pontedeume, poseen material de calidad, creo que hay libertos, que quizás la señora Dr, Canto, con su amabilidad nos pueda proporcionar. Como usted mismo dijo existen diversos topónimos faro. Todos ellos estratégicamente situados sin escepción.

Toda esta área, además es la que se estudia en todo el medievo el Tumbo de Sobrado, de Sobrado, no de A Coruña. Sobrado está a escasos km de este lugar nos ocupa. No lo olvide. Otra cosa fueron los derroteros de la Historia. Alfonso X el Sabio, Carlos III, María Pita, Drake, y ahora Gerión, Hercules, Garfio, Peter Pan. En fin.

Mi intención no es reabrir este interesante debate, que ya ha sido bastante largo, pero he creído oportuno incluir aquí el siguiente texto de la Geografía de Estrabón (Libro III, 2, 9), en el cual se cita a Posidonio, un autor un poco más antiguo:

"En cuanto al estaño, (Posidonio) niega que se encuentre en la superficie, lugar común entre los historiadores, sino que se saca del subsuelo y se da entre los bárbaros de más allá de los lusitanos y en las islas Casitérides y es transportado desde territorio británico hasta Masalia. Cuenta que entre los ártabros, que son los pueblos más remotos de Lusitania hacia el Noroeste, la tierra tiene eflorescencias de plata, estaño y oro blanco (por estar mezclado con plata) y que esa tierra la arrastran los ríos. Y las mujeres, rascándola con sachos, la lavan en cribas entrelazadas en forma de cesto."

Teniendo en cuenta que Posidonio vivió aproximadamente entre 135 y 50 a. C., antes de que los romanos controlasen Britania, es obvio que ya existió en la época prerromana una ruta atlántica de navegación, muy relacionada con el comercio del estaño, que es la misma que se describe en la Ora Marítima de Avieno. Esta ruta comercial ponía en relación las islas Casitérides o Estrímnides (es decir, las islas Scilly y la península de Cornualles) con la península ibérica y con el puerto mediterráneo de Masalia (Marsella), y en ella estuvo seguramente involucrada la tribu de los ártabros, asentada en Galicia.

Es muy probable entonces que las embarcaciones que practicaban esa ruta de navegación, ya en la época prerromana, utilizasen como fondeadero natural la península coruñesa. En definitiva, se puede decir que, antes de que Julio César conquistase Gallaecia (hacia el año 61 a. C.) y que los romanos construyesen la Torre de Hércules, la costa de los ártabros ya "miraba hacia Britania", como expresa simbólicamente Paulo Orosio en su controvertido texto.

Un cordial saludo.

BRIGANTIUM

Las fuentes clásicas1. hablan de una ciudad llamada Brigantia y tambien de un faro. La mansión BRIGANTIUM del Itinerario Antonino ha sido tradicionalmente asimilada a la ciudad de A Coruña desde que los padres Sarmiento y Flórez 2 se interesaran sobre la antigüedad de Galicia en el siglo XVIII y sobre todo desde que José Cornide configurara el mapa corográfico de la antigua Galicia en 1790. La existencia de un importante conjunto epigráfico romano en esta ciudad y la presencia de un faro en sus orígenes romano apuntan en esa dirección.

Aunque no existen pruebas definitivas para su exacta ubicación, la corriente historiográfica pocas veces ha dudado en situar la ciudad romana en A Coruña. Esta afirmación entra sin embargo en contradicción con dos de sus fuentes: una el Itinerario Antonino que atribuye, desde la mansión viaria BRIGANTIUM a la capital del convento lucense, la mitad de kilómetros que realmente existen entre A Coruña y Lugo; otra, la Notitia Dignitatum que vincula Brigantia a la unidad militar Cohors I Celtiberorum que sabemos que se encontraba asentada en Cidadela.

La ambigüedad de las sucintas fuentes clásicas que hacen referencia a esa ciudad no permiten fijar inequívocamente este famoso enclave del noroeste hispánico. Es necesario movilizar otras fuentes para recabar más información ya que existen documentos medievales, compendiados algunos de ellos en el Tumbo de Sobrado3, que hacen referencia a un valle Faro Bregancio 4 y a un Farum precantium 5 de los que se deduce la existencia de un amplio territorio brigantino y de una zona denominada Faro entre los siglos X y XII 6 .

Existen otros documentos que nos hablan de un farum precantium. En el año 991 el rey Bermudo II dona a la tierra de Santiago un Faro y su commisso. La porción de texto que se refire al territorio que estudiamos es la siguiente:

“Adicimus etian a parte maris oceanis, pinnam fabricatam ab antiquis homínibus, farum precantium, quod regibus semper fuit deditum vel nobis, ut a modo et deincepes sit parti domini Jacobi Apostoli, secumdum illud obtinuerunt comites, de concessum avorum et parentum nostrum cum suo commisso quod de ipso faro sumsit exordium ab omni integritate post partem beati Iacobi, et secundum illud obtinuit beatus et santus Dei Rudesindus episcopus. Adicimus adhuc civitatem ab antiquis fabricatam per suos términos, non procul ab ipso faro, etiam et casatas ingenuatizas”.

El documento es una donación a la iglesia de Santiago y a su obispo de la commisso de Faro, que se refleja en el texto en dos adiciones. La primera se refiere en la parte del mar Océano a una torre construida por los antiguos y al condado que la contiene que toma el nombre de Faro. La segunda adición hace referencia a una ciudad construida antiguamente dentro de los términos, límites o lindes7- del condado de Faro del siglo X. Se añade que la ciudad antigua está no lejos del faro. Es decir, faro y ciudad estaban en la misma commisso y a una cierta distancia no concretada en el texto. La mención a las casatas ingenuatizas podría hacer alusión a la existencia de villas dispersas en el territorio comprendido entre el faro y la ciudad, quizás algunas de las que recoge el Tumbo de Sobrado en torno a la misma época en el mismo territorio.

A partir del siglo X las referencias a Brigantium desaparecen de las fuentes. Los historiadores que tradicionalmente se interesan por la ubicación de esta ciudad recurren al topónimo Crunia en la convicción de que en la actual A Coruña se asentaba la ciudad romana. La primera mención a la ciudad de Crunia o Cruña se realiza en el Codex Calixtinus compilado en el siglo XII. En él se expone que Carlomagno habría conquistado, entre otras, las ciudades de Compostela y Crunia. Habrá que esperar hasta el año 1180 para que vuelva a aparecer en las fuentes. El primer intento de repoblación de este lugar se realizaría en la segunda mitad del siglo XII concretamente entre los años 1164-1166. La segunda mención aparece en el denominado “foro dos cregos”, o Privilegio de Fernando II, concedido a esta ciudad por este rey en el año 1180 y mediante el cual, parece que se repoblaría definitivamente, tras un hipotético primer intento fallido. (Barreiro 1986, 86).

El siglo XII testimonia también la arribada de viajeros marítimos en A Crunia: “Exin ad turris Faris, quae olim a Iulio Caesare constructa, admirandi operis ut ibidem reditus et causae interminabiles totius Britaniae et Hiberniae et Hispaniae quasi in meditullio commearent. Est enim adeo sita inter meridionalem et occidentalem plagam ut prima sit litores appulsio recto tramite a Britania venientium. Ibi vero pons lapideus ex multis arcubus ostenditur in mare protensus, ex quibus XXIIIIor arcus...”.8.

En este documento se menciona el faro, al que no se duda en atribuir un origen romano, y el puerto que se proyecta en el mar. Sin embargo la ciudad antigua que menciona el documento de Bermudo II del siglo X es obviada por la descriptiva crónica del cruzado Osborne.

Crunia fué repoblada en el siglo XII en tierra de realengo, bien situada en un gran puerto, eclipsando al hasta entonces más bollante Burgo de Faro copado por la presencia de Santiago, Sobrado y el Temple. No le sobraron al puerto de A Coruña favores reales con los que iniciar su despegue como puerto de Galicia noroccidental y sin embargo no eclosionará hasta el siglo XIII.

Las fuentes literarias que acabamos de enumerar son efectivamente la base argumental enarbolada por la tradición para ubicar la ciudad Brigantium en A Coruña, proponiéndose de este modo una clara proximidad física de las tres componentes de la totalidad de Brigantium: el Farum Precantium, el posible puerto romano y la ciudad. Existe interés generalizado para que la arqueología llegue a corroborar alguna vez esta consolidada hipótesis. Esta cierta inquietud se manifiesta en la proliferación de sondeos y actuaciones de urgencia efectuadas, de unos años a esta parte, en el subsuelo vello coruñés. Pero a pesar de las excavaciones y sondeos realizados hasta el momento no se han localizado en la ciudad de A Coruña restos atribuibles a época prerromana si exceptuamos dos o tres castros de sus alrededores (BELLO 1994a), así como tampoco se han encontrado en el subsuelo coruñés evidencias arqueológicas de peso atribuibles a la ciudad romana Brigantium9, ya que en la zona vella o Coruña alta, área donde se concentran los restos romanos, éstos hablan de un asentamiento de carácter privado, de índole doméstico-residencial y/o artesanal-industrial, sin que se hayan encontrado hasta el momento indicios de la existencia de edificios de carácter público, a pesar de lo cual autores como F. Pérez (2000, 184 y 204) mantienen, que la ciudad Brigantium ubicada en A Coruña no poseería, a tenor de cómo se orientan los muros de los cimientos excavados, un trazado hipodámico, sino más bién otro pseudo-hipodámico, o mejor dicho, con forma de graderío.

Es cierto que existe un conjunto epigráfico de calidad (PEREIRA 1991, 23), vinculado a personal muy romanizado y un faro romano. No es menos cierto que fuentes clásicas del siglo II d. C, como Ptolomeo, sitúan en el gran puerto natural de los galaicos lucenses un Farum Precantium10, sin duda, el faro romano de Brigantium. Sin embargo esta ciudad en ningún momento es ubicada con claridad en el mismo, y exacto, lugar que el faro. Por estos motivos creemos no debe considerarse inamovible la identificación A CORUÑA = BRIGANTIUM.

Ptolomeo (100-170) ubica el Farum Precantium11 en el gran puerto de los galaicos lucenses y Dión Casio (155-235 d.C) narra el viaje que realizó César en el año 60-61 a. C. a esa ciudad. Este último autor parece estar empleando referencias de su tiempo para situar al lector, y al citar una Gallaecia anacrónica, también pudiera mencionar un Brigantium inexistente en época de César pero conocido en el siglo III. Otra fuente que nombra a Brigantium es el Itinerario Antonino que compilado hacia el año 280 d. C llega a nosotros con algún añadido del siglo IV. Existen, por fin, dos referencias del siglo V, una de Orosio, otra la Notitia Dignitatum.

Las fuentes literarias antiguas alusivas a esta ciudad la situan en el período cronológico comprendido entre los siglos II y V, hecho que induce a pensar que sería éste precisamente el tiempo de su existencia, dando paso a otro posterior de decadencia, pues no vuelve a aparecer en las fuentes hasta los siglos X y XI, pero ya inmersa en la leyenda de la ciudad construida por los antiguos, o como la ciudad de Cesarea (BELLO 1994b, 108-110).